「できない」「苦手」で終わらない 挑戦するから未来が広がる― LD当事者・冬さんの体験談

「読めるけど、非常に遅い」という学習障害(LD)の特性を持つ冬さんに、これまでの困りごと、学生時代の勉強方法、歴史が好きだったという冬さんがさまざまな出会いを通じてどのようなきっかけで言語聴覚士を目指すに至ったのか、その歩みを伺いました。

意味を考え、音をつなぐ 読むスピードが遅いとは

冬さん:

冬です。25歳です。星槎(せいさ)大学を卒業した後、今は言語聴覚士を目指して専門学校に通っているところです。今年の2月に国家試験があるので、その準備をしています。

おとなLDラボ_中井:

ありがとうございます。ちなみに、実は僕も星槎大学に通っていたことがありまして、今は転校して別の大学にいるんですが。専門は教員系ですか?福祉系ですか?

冬さん:

最初は、学習障害の支援をやりたいと考えて教員を目指していたんですが、途中で教員だと違うなと感じて、言語聴覚士にシフトしました。

おとなLDラボ_中井:

一度教員の大学を卒業して、そこからまた言語聴覚士への道を目指されたんですね。

ご自身のLDの特性についてもお話しいただけますか?

冬さん:

僕が診断をもらったのは高校2年生の夏で、読みに関しては読めるけどすごく遅い…小学校5年生ぐらいの読みの速度感でした。だから読めるけど使えない。書きに関しては、ひらがなとカタカナは結構問題なく書けるんですけど、漢字の想起が全くといっていいほどできなくて。

小2ぐらいまでの漢字だったら書けるけど、それ以上になると漢字が出てこないから、全部ひらがなになったりする。ひらがなも書いてるとすごく字が汚くなってしまって、不揃いになったり斜めに書いちゃったりすることが多いので、書くことに関しても実用性はないです。

おとなLDラボ_中井:

読みが遅いというお話がありましたが、例えば、漢字が読めないとか、全体的な読みが遅いのか、「この文字で詰まっちゃう」とか、詳しく教えていただけますか?

冬さん:

そうですね。漢字の読みに関しては「これ何て読むんだろう」って考えて・・・漢字って表意文字なので、なんとなく意味は取れるんですよ。

その意味を考える時間 プラス そもそも文字と音の対応が遅い。

「これって何て読むんだっけ?…これは『あ』だな。これは『い』でつなげると『あい』になるな」という、この処理がすごく遅いというのが理由なんじゃないかなと思います。

おとなLDラボ_中井:

文字を見た途端に音声がパッと入ってこなかったり、処理に時間がかかってしまうということですね

みんながんばってるから、もっとがんばらないと

おとなLDラボ_中井:

高校2年生の時に診断を受けたとおっしゃってましたが、それより前の小学校や幼少期の頃に、学校生活などでの困難さはありましたか?

冬さん:

そうですね。当時は読みの遅さは、あんまり気にしてなかったというか、そもそも勉強をしてなかったので…。確かに勉強はできなかったですけど、自分の中で困難さみたいなのはなくて。

でも今思うと、音読はしなかった。宿題でよく「読んでくるように」ってあるじゃないですか。一回音で聞くと覚えられたので、文章を読んでるというよりも、覚えたものをそのまま復唱してたという感じでした。いわゆる音読みたいな感じじゃなかったので、困難さに気づけなかったのかなと思います。自分自身もあまり感じてなかったし、両親も先生も感じてなかったんですが、今思うと「あれって辛かったんだろうな」というのはあります。

書くことに関しても、ノートに板書をした記憶は、あんまりなくて。できないしやりたくないから、やってなかったのかなと思いますし、夏休みの読書感想文なんて書いたことない…という感じで、うまくすり抜けてたんじゃないかなと個人的には思ってます。

おとなLDラボ_中井:

先ほど読みの時に、板書も難しかったりとか、読む時に音声を聞いてそれを覚えるというお話がありましたが、例えば、小学校の時の国語の授業などでは、みんなで回し読みしよう、みたいな時間があったりするじゃないですか。

そういう場合などは、先に先生に相談されてたりしたのでしょうか?

冬さん:

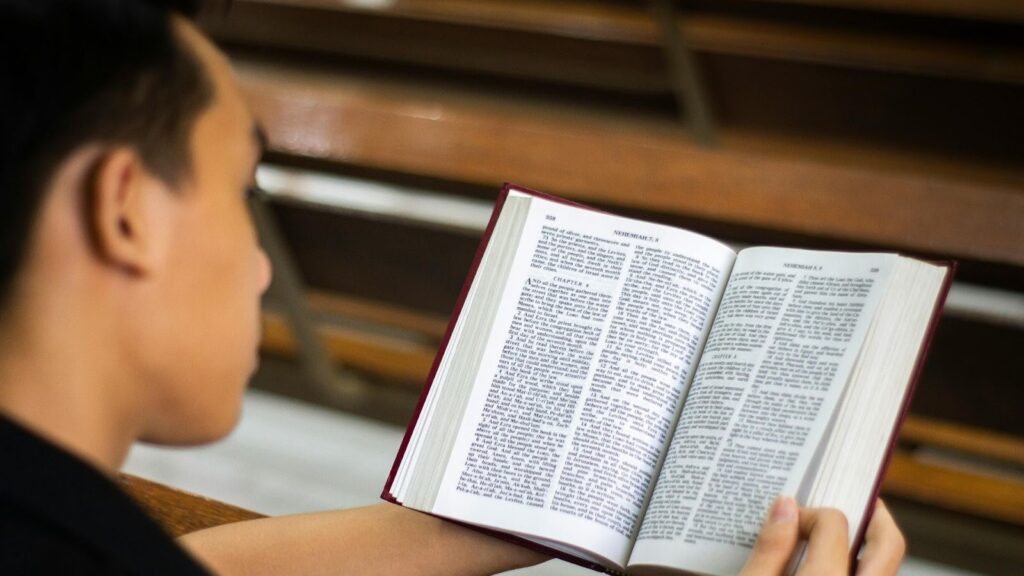

いや全然。小・中のころは、先生にそういう話はしたことなくて。ただ、当時教科書のDVDみたいな…教科書の先生用の音声付きの教材を買って、事前に聞いておいて、なんとなく意味を音で把握しておいていました。

キャプション:「聞く」ことで事前に教科書を覚えたという冬さん(写真はイメージです)

そして実際に「読んで」となったときに、「ここってそういえばこうやって読むんだったな」みたいな感じで読んでいました。

おとなLDラボ_中井:

予習をやってたんですね

冬さん:

そうですね。そういう意味で予習はめっちゃしてたし、中学入ってからも英語などは上にカタカナを振って読んでましたね。

おとなLDラボ_中井:

英語の読みも、漢字と同様に分かりにくかった感じですか?

冬さん:

英語の方がひどいですね。音韻が全然できないので、ThisとThatの違いがわからない。5W1Hなんて全部同じに感じるから、DVDで音を聞いて、「これはザット(that)なんだ」とか「これはディス(this)なんだ」みたいな感じでカタカナを振ってました。

おとなLDラボ_中井:

音を聞いて単語の意味をその言葉と結びつけて、読み仮名も振って、なんとかしてたという状況だったんですね。

おとなLDラボ_谷村:

一度聞いたら覚えちゃうのは記憶力がすごく良いのではと思うのですが、ご自身の中で記憶力がいいという認識や周りの人から「記憶力いいよね」と言われることはありませんでしたか?

冬さん:

全くなかったですね。おそらく(普通に)読んでる風に見えるんですよね、外からは。記憶してるってわかっているのは自分だけで、外からは、教科書を持って目線も動いてるから「この子は読んでる」と思われていたんでしょうね。

おとなLDラボ_谷村:

ご自身としてはそれが当たり前のことだと思ってたんですか?記憶力がすごい良いと思うんですよ。普通はできない。

冬さん:

当時は、みんなそうだと思ってたんですよ。「みんなちゃんとそうやって覚えてるんだから、自分もやらなきゃいけない」って。みんな努力してるから読めてる。だから自分ももっとやらなきゃいけないと思ってやっていました。

おとなLDラボ_中井:

みんなも同じように予習をしてるだろうと?

冬さん:

そうですね

おとなLDラボ_谷村:

そうじゃないと気づいたのはいつ頃ですか?

冬さん:

診断を受けてからです。

おとなLDラボ_谷村:

高校生になってからということですね。でも先生用のDVDを購入する場合は、親御さんがお金出したりとか手配しないとできないと思うんですが、その時に「何で?」とか「それいるの?」とかっていう話にはならなかったんですか?

冬さん:

成績があんまり良くなかったので「いいんじゃない?」みたいな感じだったのと、当時は普通に書店で売ってたんですよ。そこに違和感は全然なかったですね。

合理的配慮を求めるのも難しい

おとなLDラボ_中井:

先ほど高校2年生の時に診断を受けたという話をされていましたが、高校入試などは、どうされてましたか?

冬さん:

高校入試は英語が全くできなくて。日本語はある程度読めて、漢字の意味もある程度把握できていました。

日本の高校の入試って英語が0点でも他の教科で挽回できちゃう仕組みじゃないですか。なので英語以外の4教科で300点くらい取れれば、高校に入れちゃうんですよ。

だから入試では、今思うといろいろ無駄なことやってたなと思います。苦じゃないというわけではないですが、勉強してみんなと同じように普通に学力入試で入りました。

おとなLDラボ_中井:

冬さんの特性上、例えば「こういう勉強法が役立った!」とか、入試の中で「こういう方法が役に立ったな」ということはありますか?

冬さん:

高校受験はみんなと同じように過去問解いて、塾行って、全然普通にみんなと同じような感じだったんで(自分なりの工夫とか)あんまりなかったです。

戦略といえば、英語を捨てて、社会が得意だったんで社会で点を取って、あと、数学と国語をがんばるみたいな感じでした。

おとなLDラボ_中井:

まだその時は診断を受けてないから、合理的配慮なども難しいですよね。

高校に入って診断を受けたということだったんですけど、診断を受けようと考えたきっかけは?

※ 合理的配慮

障害者が教育や就労の場で不利益を被らないよう、環境や方法に適切な調整を行うこと。

冬さん:

高校1年生は中学校の延長で(勉強の)貯金があったんです。英語はちょっとダメでしたけど、先生に「夏休みに学校来て補習受けたらいいよ」みたいな感じで言われて、(補修)受けて、ギリギリ進級して、2年生になった途端にレベルが変わって全然ついていけなかったんです。

国語含めて、勉強しても全然伸びていかない。そこで母親が「変だな」ってなって。

自分が勉強してる姿を見て、「なんでこんなにうまくいかないんだろう?成績が勉強量に比例しない、こんなに点数が伸びないのは変だな」って感じて。僕に「学習障害っていうのがあるらしいよ。だから診断しに病院行ってみない?」って伝えてくれました。

そこで「じゃあ 行ってみるか」みたいな(笑)、結構軽かったですね。

おとなLDラボ_中井:

特にショックとかもなかったんですか?

冬さん:

全然なかったですね。「行ってみよう行ってみよう!面白そうだし」みたいな感じで。

当時は2016年だったのかな。そのままWAIS3を受けました。それで診断が下りたという感じですね。

おとなLDラボ_中井:

その診断を受けた後、心境の変化などはありましたか?

冬さん:

なんかすっきりしました。自分のできなさとかの理由がわかったという点で。全然…それこそ受容みたいなのはなかったですね。「そうなんだ、そういう理由なんだ。へー。」みたいな。全然ショックとかはなかったですね

おとなLDラボ_谷村:

ご家族の反応はいかがでしたか?

冬さん:

母はすんなり受け入れて「やっぱそうなんだ」みたいな感じでした。父は、納得はしたけど理解はしてなくて。学習障害については逆に、「俺は理解できないから任せるわ」みたいな。理解できないからこそ一歩引く感じでした。

僕の学習とか勉強とか進路についてはとやかく言わないので、そういう意味では、理解できないからこそ身を引くというところはありがたかったかなとは思っています。

おとなLDラボ_中井:

先ほど診断を受けて心境が変わったりとか「できないのは障害があるからなんだ」みたいな、いろいろな理解が進んだというお話でしたが、実際に診断を受けてみて高校生活は何か変わったりしましたか?

冬さん:

診断を受けた当時は2016年で、ちょうど障害者差別解消法が施行されて、公立の学校は義務だったんですよ。なので「いろいろな配慮があるよ」って、検査してくれた心理士さんに教わりました。

※障害者差別解消法

2013年6月に制定された、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指し、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」及び「環境の整備」を行うことを定めた法律。2016年4月より施行された。

当時通っていたのが県立高校だったので、学校側に配慮を求めたんですが、「ダメ」って言われたんですよね。「パソコンを持ち込んで、デジタル教科書を使って授業を受けたい」と話したら「いや、ダメです」みたいな。当時は本当に「配慮って何?」というくらいの新しい概念だったので。

でも僕自身は大学に行きたくて…。当時、文面としてあるのかは知らなかったんですけど、センター試験では高校での(配慮の)実績がないと(配慮受けるの)無理だよという噂があったんですよ。

でも、この高校で配慮を交渉して勝ち取る作業って、無駄だなって思って。高2の9月から通信制に転校して、そこで配慮を受けながら大学受験に向けて勉強し始めました。そういう意味では、めちゃめちゃ激動の2年生だったなとは思います。

おとなLDラボ_中井:

県立高校で配慮がもらえないのは厳しい現状だなと思うんですが、通信校の方に転校されて、そこではどういった配慮を受けてましたか?

冬さん:

通信制はiPadのデジタル教科書と、授業でのノートテイクは好きなツールを使っていいという環境でした。だから僕の場合はパソコンでノートテイクしてましたし、テストは時間延長、別室、PDFでの問題用紙、パソコンでの回答という配慮を受けていました。

おとなLDラボ_中井:

パソコンでの回答だと結構やりやすかったりとか?

冬さん:

そうですね。書くスピード、特に漢字の想起という点がやはり一番困難なので、パソコンで回答できるのはすごくありがたかったです。

おとなLDラボ_中井:

確かに予測変換とかもあるので、想起がしやすいですよね。

冬さん:

当時、回答を漢字で書かないと×(バツ)にする先生もいたので、パソコンで書かせてくれるのは本当にありがたかったです。

おとなLDラボ_中井:

正式名称(漢字)で書かないと×(バツ)にしますよ、みたいな先生、まだまだいらっしゃいますもんね。

おとなLDラボ_谷村:

激動の一年だっておっしゃるようにすごくスピーディーに対応されたようなんですけど、それは冬さん自身で対応されたんですか?お母さんも手伝ってくれたりされていましたか?

冬さん:

自分は学校との交渉をやって、(親は)ダメだったときの第二パターンを考えていてくれました。通信制の高校を3つぐらい見つけてきてくれて、最後の選択は自分が決めたという感じでした。

母はSEでデジタルが得意なので、情報を集めてもらって、いろいろ見学して見て回りました。

LDって不思議で面白い ― 「Do IT Japan」との出会い

おとなLDラボ_中井:

次に、進路選択のお話や、大学進学のお話などを聞いていければと思います。先ほど子どもと関わる仕事、子どもの学習障害の支援などをしたくて、星槎大学にされたとお話されてましたが、そのきっかけは何だったんですか?

冬さん:

はい、 高3の夏に…「Do IT Japan」ってご存知ですか?

※Do IT Japan https://doit-japan.org/

東大主催のプログラムで、障害や病気のある子どもたちや若者から、将来の社会的なリーダーを育て、共にインクルーシブな社会の実現を目指すプロジェクト。LD等発達障害のある学生が自身の特性理解やICT活用法を学ぶ機会にもなる。

おとなLDラボ_中井:

はい。名前を聞いたことがあります。東大のプログラムですよね

冬さん:

はい、それに参加しようと思って高校3年生の時に参加しました。

学習障害って「なんだそれ」みたいな感じだったんで、自分を知るじゃないですけど、自己理解という点で、障害の特性の言語化みたいなことをやったんです。

おとなLDラボ_中井:

何かを学ぶためというよりは、自分の障害の言語化だったりとか、見つめ直すきっかけになれたらいいなということで入られたんですか?

冬さん:

そもそも「LDってなんだろう」という疑問から、それを学びたいっていうのと、自分以外のLDの人と話してみたかったのと、単純に面白そうだなって思ったので参加しようと応募しました。

いざ始まって、ICTの使い方などの話のときに、自分の特性に合った機械を使おうという話があったんです。「でも、そもそも自分の特性を知らなきゃいけないよね」ということで、(自分の特性を改めて)知ることができました。さらに、それに合ったパソコンや、ソフトはどういった設定がいいかとか、どういったものが使いやすいかとかという話をしたので、すごくいい期間、いい学びだったんです。

Do ITで学んだ「自己理解」をもっと教育の中で進めていくことが必要だと思って、高校3年生の時に歴史学科から教員志望になりました。

そこから高3の夏に教員になろうと決めて、歴史学科から教員養成課程に志望が変わったという流れです。

おとなLDラボ_中井:

Do IT Japanでもらったものを子どもたちにバトンをつなごうと思ったんですね。すごく素敵だと思います。星槎大学での専攻は何でしたか?

冬さん:

星槎は、中学の社会の先生とあと特支(特別支援学校)の2つを出ました。

おとなLDラボ_中井:

そもそも歴史の先生を目指そうとされたのはどんな理由からですか?

冬さん:

そうですね、歴史や社会が得意だったんで歴史がいいかなっていう。

特支ってどれか1つ、免許持ってないと取れないんで、そういう意味で社会にしましたね。

おとなLDラボ_中井:

星槎大学で教員になるために学んでいく中でちょっと苦労したなとか、逆にこういう配慮が助かったなみたいなものはありますか?

冬さん:

星槎はそれこそ全てパソコンじゃないですか。(なので)配慮とか全くいらなかったんで、何もやってないですね。

そういう意味でそういう場所を選んだというところもありました。(配慮をとるために)診断書をとって、配慮事項をまとめて学校の方に提出して、あれこれやる…みたいなのが本当にめんどくさくて。星槎だったら(そういう書類が)いらないなと思ったんです。

そういう意味で、星槎大学に正式に書面として渡したことはないですね。

おとなLDラボ_中井:

そこも合理的配慮が通りやすい学校というか、自分に合った学校を自分で調べて通われたってことですね。

教員免許取得の中で、僕も今大学生で教員を目指してる身として悩んでいるのが教育実習なんですが、そういった苦手な部分はどうやって乗り切られたんですか?

冬さん:

僕は黒板に板書するのは絶対に無理だなと思ったので、教育実習は行ってないんです。教育実習って4年生じゃないですか。僕も2年生の時には、教員じゃないなと思ってたんで教員実習に行ってないんです。

LDの友人で実習に行った人の話だと、「気合い」って言ってました(笑)。あとは黒板に書くものをノートにそのまま丸コピして持っていったそうです。黒板にこう書いてこう書いてここはこの色で、って全部ノートに書いておいて、それを見ながら黒板に書いていった。

あと「プリントがいいよ!」みたいなことも言ってましたね。プリントだったら、括弧の中に答えを書くだけだから、そこをメモっておけばいいからあんまり板書がいらないって言ってましたね。

おとなLDラボ_中井:

事前にできる限りの準備をして自分の特性の中でうまく活かしているんですね。

おとなLDラボ_谷村:

お二人ともどちらも星槎大学に行かれてたじゃないですか。他の選択肢もあるんですか?お二人が同じ大学なのは、たくさんの選択肢がある中でたまたま一緒だったのか、少ない選択肢の中で、一緒になったのか。どちらですか?

冬さん:

(選択肢は)あると思います。

僕の場合はもともと茨城大学を目指してて、センター試験を受けてたんですけど、国立って二次試験があるじゃないですか。その時点で結構辛いんですよ。センターの配慮やって、二次試験の配慮やるのはすごくハードルが高い。

茨大の二次試験は、グループワークだったんです。だから、茨大受けてたんですけど、落ちたら星槎行こうと思っていました。他の私立を受けなかった理由は、ひとつは配慮がめんどくさいから。もうひとつは必修で絶対英語が入ってくるんですよね。それが本当に無理だと思って。星槎は(英語が)ないんです。

別に教員免許っていうゴールが一緒だったら、そこの大学での過程はどこでもいいなと思って星槎にしようかな、って考えました。

おとなLDラボ_中井:

僕は、すごく端的に言うと星槎大学のもとになった星槎国際高校があるんですけど、それが発達障害向けの高校なんです。

学長曰く「自分が日本で初めて作った」ということで、それぐらい発達障害に理解のある高校からできた大学なんです。なので、大学の方もそういう配慮が取りやすかったりするんじゃないかなと思って星槎大学を選びました。

星槎大学2年の段階で言語聴覚士になりたいという思考の転換があったということだったんですけど、福祉職の中でもいろんな選択肢がある中で言語聴覚士を目指された理由は?

冬さん:

放ディ(放課後デイサービス)でバイトをしていて、その中で言語聴覚士さんとお仕事をする機会があって「これじゃん!」って。OT(作業療法士)の方とも仕事したことあるんですけど、OTはどちらかというと、感覚統合とか協調運動とかの方で、読み書きそのものじゃないんですよね。もっと、言語とか文字とかを深掘りしたかったので、言語聴覚士にたどり着いたという感じです。

※感覚統合

脳が感覚器官(視覚、聴覚、触覚、前庭覚、固有受容覚など)から入ってくる情報を整理し、適切に処理して、行動や学習、情緒をコントロールできるようにする脳の働きを指す。

※協調運動

複数の体を連動させて、タイミングよくスムーズに動かす能力を指します。縄跳びやスキップ、ボールを追いながら蹴る、字を書くなどの動きが一例。

アウトプットは書くだけじゃない 学習の工夫

おとなLDラボ_中井:

実際に言語聴覚士の学校に通われて学校の中での苦労や、逆に自分の視点として活かしてるなみたいなはありますか?

冬さん:

苦労する部分は、医療職なのでめっちゃ書くんですよね。サマリーだったり、症例報告とか、記録ですね。記録を相当書くので、それは「手書きは無理なので、パソコンでいいですか」という配慮をお願いしています。小さい学校だからできてることかなとは思いますが、助かりますね。

あとは、やっぱり、日常生活を普通に生きてて使わない単語がたくさんある。体の部位の名前とか専門用語が多いので、覚えることは中高生に戻ったような感じで、どうやって覚えるかというのは苦労しましたね。

おとなLDラボ_中井:

具体的にはどうやって対応されているんですか?

冬さん:

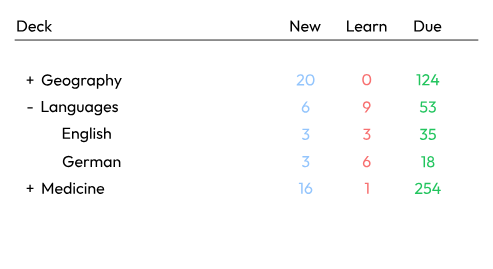

僕は「アンキ(Anki)」というアプリを使っています。

※アンキ(Anki) https://apps.ankiweb.net/

フラッシュカード形式の暗記支援アプリ。問題と回答を自作でき、繰り返し学習に効果的。

パソコンでフラッシュカードみたいな問題を自分で作れるんですよ。自分で問題を作って、回答も自分で作って、それをひたすら、ずっと言って、アウトプットする。書けないからずっと話して、聞いてを繰り返す。そうやって乗り切ったというか、そっちの方が自分に合ってました。

いかに書かずして覚えるかみたいな・・・アウトプットって別に書かなくていいんだっていう気づきでした。

良かったと思う点は 言語聴覚士は小児分野があることです。小児の心理検査とか発達検査は自分も受けたことあるし、結果もよく見たことがあるので、事前の知識が結構あってやりやすかったですし、自分ごととして捉えられるっていうのはすごく良い、アドバンテージじゃないけど、良かった点かなと思っています。

おとなLDラボ_中井:

自分がその道を辿ってきたからこそ、より鮮明にイメージできるんですね。

冬さん:

学校でレジュメみたいなのを渡されるんですけど、それをAIに読み込ませて、その中から30個分の一問一答作らせて、それをCSVファイルに変換してアプリにインポートするとフラッシュカードみたいなのができるんですよ

それをひたすら周してっていうのをずっとやってましたね。

おとなLDラボ_中井:

すごいですね!LDを持つ学生にとってはめちゃくちゃいい耳寄り情報だなって思いました。

冬さん:

AIは絶対活用した方がいいと思っています。

おとなLDラボ_谷村:

冬さんはどうやってこのアプリを見つけたんですか?

冬さん:

最初のうちは、やはり勉強法にすごく悩んでて。医学部に通ってる学生さん達はどうやってやってんだろうと思ってYouTubeで調べたんですよ。そうしたら、海外の医学部に通ってる学生さん達のYouTubeのなかでみんなANKI使ってたんです。海外の医学部行くぐらい頭いい学生が使ってるなら、とりあえず真似てみようと思って、ANKIを入れてみたら、「これいいじゃん!」ってなって使い始めたのが最初です。

おとなLDラボ_谷村:

Do IT Japanに参加するときに、自分以外の同じようなLD持ってる人と出会いたかったっていう話があったんですけど、高校から大学に入る間で出会えましたか?

冬さん:

うん、もう、めちゃめちゃ(笑)!たくさんの人と出会いましたし、今もずっと付き合いがあって、会うと4〜5時間話してます。

おとなLDラボ_中井:

先ほどの医療職での学業のお話の中で、第三者、例えば先生だったりとか、同じ学生の仲間であったりとかに自分の特性をどうやって伝えたりされていますか?

冬さん:

言語聴覚士だとだいたいわかってくれるんですよね。自分の診断結果を見せると、「なるほどね」みたいな。

これ結構大事な点が、「読み書きできない」っていうと誤解を与えるなと思っていて。

できないわけじゃなくて「めっちゃ遅い」っていうとこが大事なんです。「みんな最新のスパコン使ってるけど、俺はガラケーなんだよね」みたいな言い方をよくしています。処理速度が遅すぎるから、読み書きできるけど使えるレベルじゃないんだ、という話をよくします。

読み書きできないって普通はなかなかイメージできないんですよね。「え?じゃあ 見えてないの?」って言われたり「いや、視覚はちゃんとしてるよ 」みたいに答えると「じゃあ読めないってどういうこと?」みたいなこと言われるので。

読み書きできるけど めちゃめちゃ遅いっていう話をすると理解してくれるって最近気づきました。

おとなLDラボ_中井:

できないということを伝えるのではなくて、自分の中の特性をよりちゃんと他者に伝えるように言語化を頑張るって、すごくいいなと思いました。

やっと時代が追いついてきた ICTの普及と日常生活の変化

おとなLDラボ_中井:

今の話は学業関連のお話なんですが、日常生活の中で困るところや工夫してる点はありますか?

冬さん:

行政手続きは本当にやりたくない!がんばって読むしかないですけど…。そういう意味でいまだに「サインお願いします」とか「住所と電話番号お願いします」という場面で代筆をお願いするのか?というのは、悩むところです。個人的にはそこはさすがに自分でできた方がいいなと思っていて、そこだけは自分で書けるようにはしてます。あとはできるだけネットで申請したりしてもいます。

どうしても書かなきゃいけないときは、最初にワードとかパソコン上で打っておいて、模写するようにしてます。

おとなLDラボ_谷村:

最近はサインや手書きが減ってきてネットで処理できることが増えてきたという感覚はありますか?

冬さん:

ありますね。コロナでだいぶ変わったなとは思いますね。私の周りでは、ずっとICTを教育にも入れたほうがいいという話をしていたのでコロナになってずいぶん普及がはやまったのではないかと思います。コロナはそういった意味でよかったなとは思ってます。

嫌でも使わなきゃいけない環境になって一回使うと、「これ便利じゃん」って使い始めた。やっと時代が俺らに追いついてきたって思ってます。(笑)

おとなLDラボ_中井:

生活の中で、ネット上で見て手続きをするというお話をされていたと思うんですが、ウェブページやホームページなどで「このページちょっと見づらいな」とか 逆に「こういうのがあると見やすいな」というのはありますか?

冬さん:

LD学会のHPを見たことありますか?

※一般社団法人 日本LD学会 https://www.jald.or.jp/

1992年に設立されたLDに関する研究と実践をつなぎ、支援を広めるための学術団体。

おとなLDラボ_中井:

まだないんですけど、LD学会自体のページがすごく見づらいのは知ってます(笑)

冬さん:

本当にあれ見づらくて。LD学会は登録もめっちゃ読ませるんで、登録もしづらくて、本当にやめてほしい。情報をもっと少なくしてほしいですよね。

おとなLDラボ_中井:

確かに情報過多ですよね、あのページは・・・。

例えば情報が簡素だったり、選択肢が文字の数が減っていたりすると、冬さんとしては読みやすいですか?

冬さん:

あとは検索機能ですね。サイト内の検索機能があるとすごくいいなと思っています。埼玉市と埼玉県は、確かサイト内検索があって東京都もあったかな…。サイト内の検索があると、そこで検索して一番上に出てきたのはとりあえずクリックすると、だいたい当たるんで結構ありがたいですね。

おとなLDラボ_中井:

行間とかフォントとか、例えばこういうフォントが読みやすいというのはありますか?

冬さん:

基本的にはUDフォントを使ってますけど、明朝じゃなければ大丈夫です。

子どもの未来の選択肢を狭めない 書くことも大切にする

おとなLDラボ_中井:

現在就活中ということで、就活中のお話も伺いたいと思います。就活の中での困り事やこういう部分がツールとして助かってるという事例はありますか?

冬さん:

困るのは、就職の面接カードや履歴書を手書きしなきゃいけない文化がまだあることですね。

あと医療職だからということはあるのかもしれないですけど、結構書かせるんですよ。趣味は?とか言語聴覚士を目指した理由とか。

就職活動もまずは自分で書類をパソコンで作り、「これを面接用にチェックして」とAIにお願いしたりしています。そういう意味でAIは活用できるし、誤字脱字もAIはきちんと直してくれるのでありがたいですね。

それを見ながら模写するんですが、きれいに字を書く練習をしとけばよかったという思いはあります。

おとなLDラボ_中井:

確かに履歴書手書きだと結構な数書かないといけないので大変ですよね。

冬さん:

そうですね。模写ぐらいはできておいた方がいいんだなっていうのは実感としてあります。

おとなLDラボ_中井:

それは、幼少期からの訓練で模写をしておけばよかったっていうことですか?

冬さん:

そうですね。特に大学入ったら絶対パソコンの方が多いじゃないですか。でも模写ぐらいはできるようにしといたほうがいいなということは感じています。

おとなLDラボ_中井:

これはLDを持っている子どもたちにももしかしたら響くかもしれないですね、ありがとうございます。

おとなLDラボ_谷村:

模写は練習すればできるようになるんですか?

冬さん:

ペンで書くという行為は筋肉的に超疲れるんですよね。普段使わない筋肉使うんで。

だから、模写したら書けるようになるっていうよりも、模写しとかないと書けなくなるよという方が近いかもしれません。

ここで大事なことは「書く」という行為を「勉強」と切り離して考えることです。「書く」=「勉強」ではなく、「書く」ことは日本の文化、習慣の中でやっとかなきゃいけないものという位置づけです。冠婚葬祭で記帳したり、それこそハガキに宛名を書くみたいな・・・・。勉強と切り離しても、書く行為はまだ必要だと思う。

あとは、そこを保護者の方がどう考えるかですね。子どもにそういうことを、「書く」ことができない子として育てるかどうかは、考える必要があるかもしれません。

そこで(「書く」ことに関する訓練を)捨てたら子ども自身の選択肢が減るじゃないですか。子供が本当にICT使いたいって選んだんですか?やっぱ書きたいって言わないんですか?というところは、自分で取捨選択できるまで成長を待たなきゃいけない。

全部ICTにシフトするっていうのは、その選択肢を減らしている行為なんじゃないかなって思います。

しっかり座って姿勢を崩さずに「書く」っていう作業は、結構大事だと思うんです。

おとなLDラボ_谷村:

今ちょっとハッとしました!確かに、「書く」のって結構筋肉使いますよね。勉強とは切り離して書くことを訓練するのは確かに大事です。

おとなLDラボ_中井:

僕は今の就活中のお話、同じ特性を持つものとして、すごくめちゃくちゃ響きました。ありがとうございます。

何度か話の中にも出てきたと思うんですけど、今までの冬さんの人生を振り返って、

出会ってよかった人だったりとか、こういう言葉かけてもらって嬉しかったな、みたいなことはありますか?

冬さん:

やはり、Do IT Japanとの出会いが一番個人的には大きかったなぁ。Do IT Japanは結構みんなそうですけど、みんなそれぞれ違う人生歩んできたから、みんな新鮮で面白いんですよ。

他にも星槎大学では阿部 利彦先生です。阿部先生に卒論を見てもらっていて、一緒に卒論を書いたのはすごく良かったです。いろいろな学びがありましたね。

普段現場に出てる先生からのフィードバックはすごく勉強になってます。

子どもたちと教育者へ伝えたいこと ― 挑戦と学びの大切さ

おとなLDラボ_中井:

では最後に、冬さんと同じような悩みを持つ仲間や、今回の記事はおそらくLD当事者以外にも保護者や医療職の方も読まれると思うので、そんな方々に向けてのメッセージをお願いします。また、LDを持つこれからの子どもたちに向けてのメッセージなどもいただけたら嬉しいです

冬さん:

子どもたちに向けては、いろんなことに挑戦してみてください。学校の中で体験できること以上に外で体験できることは多いので、いろんなチャレンジをしてほしいなと思います。

教員の方々、特に英語教師の方々には、もうちょっと日本語と英語の違いについて、子どもたちに説明できるぐらいにお願いしたいなとは思ってますね。

おとなLDラボ_中井:

学校の英語は、どうしても暗記的な部分が目立ってしまって、とにかく頭にいれなければっていうので 僕も苦労した経験があります。

冬さん:

日本語話者が英語を勉強するって超大変なんですよ。言語聴覚士は言語学を学ぶんですが、学んでいて思うのは本当に日本語と英語の違いをもっと早く知りたかったということです。

日本語になくて英語にあるもの、英語になくて日本語にあるものがたくさんある。そういうことをもっと早くに一個一個知っていたら、もっと英語に対して拒否感がなかったかなとは思いますね。

おとなLDラボ_中井:

それは僕ももともと英語教師を目指してたので、ちょっとハッとしました。ありがとうございました。

本記事は、朝日新聞厚生文化事業団による「『発達障がい』とともに生きる豊かな地域生活応援助成2025」を受けて実施したインタビューをもとに作成しました。