経験して分かった「乗り越え方」を伝えたい—— 高次機能障害当事者・Sleepさんの体験談

小学校で日本語学級を担当しているSleepさん(38歳・教員歴14年)。11歳の時の交通事故をきっかけに高次脳機能障害を抱えることになりました。その影響で「書くスピードが追いつかない」という困りごとに直面し、学生時代の試験や日常生活でも工夫を重ねてきたといいます。今回は、書字困難とともに歩んできたSleepさんに、その工夫と想いを伺いました。

※日本語学級:小中学校に通う日本語能力が不十分な外国人児童・生徒及び帰国児童・生徒に対し、日本語や生活習慣の習得を目的としたクラスのこと

事故から始まった、私の“書けない”との付き合い方

Sleepさん:

38歳です。小学校で日本語学級の教員をしていて、今年で14年目です。その間に2年間、言語聴覚士の専門学校にも通いました。

おとなLDラボ_Ten:

ご自身がLDの「書字障害」の困りごとを自覚したきっかけはいつですか?

Sleepさん:

11歳のときに交通事故に遭いました。当時は正確な診断名を知らされていませんでしたが、専門学校で勉強する中で「自分は高次脳機能障害があるのだ」と理解しました。

きっかけは高次脳機能障害学の授業でした。自身の麻痺の症状が特殊だということもあり、自身の後遺症などについて授業のテキストを読み漁っていたんです。

その中で、麻痺とは違いますがゲルストマン症候群(失算・失書・左右失認・手指失認)というものがあることを知りました。そして、事故後勉強やテストの際に感じた違和感は失書の症状だったということに気付いたんです。

おとなLDラボ_Ten:

Sleepさんの書きづらさは、交通事故による高次脳機能障害の影響なんですか?

Sleepさん:

はい、そう思います。

おとなLDラボ_Ten:

事故に遭う前の小学生時代は「書くことが難しい」と感じることはなかったということでしょうか?

Sleepさん:

はい、あまりありませんでした。。

おとなLDラボ_Ten:

具体的にどんな場面で「書くこと」が難しいと感じますか?

Sleepさん:

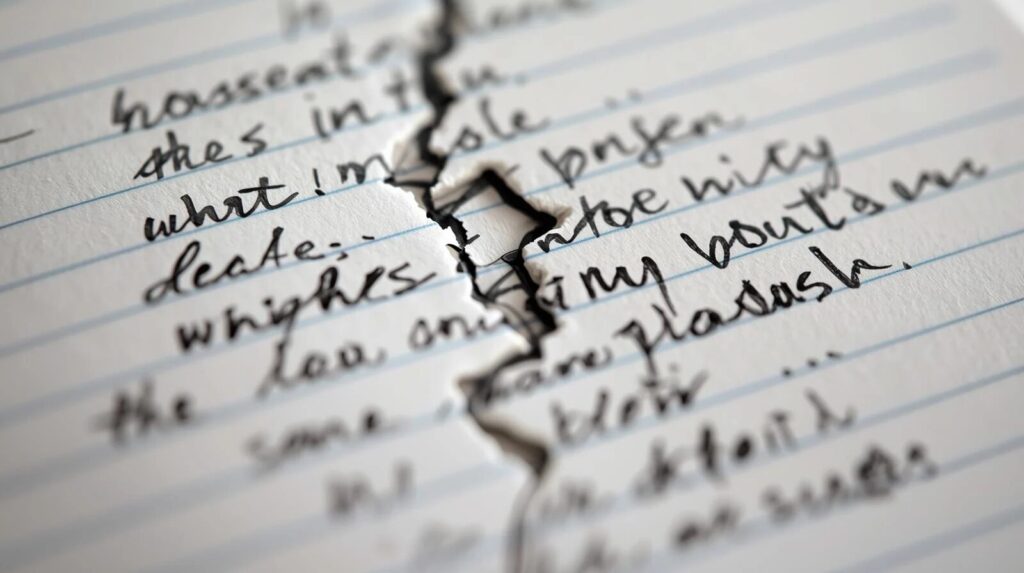

メモを取るスピードが遅いことです。学生の頃のテストでは、口頭でなら言えることも、思い出して書こうとすると、とたんに難しくなる、書けなくなると言ったことが起こりました。

おとなLDラボ_Ten:

その「書きづらさ」はどのように現れますか?

Sleepさん:

教師になり 指導教諭の話を聞いている際に、隣の人はメモをしているのに 私はしていなかったので指摘されたことがあります。スピーディに文字を書く必要のあるメモ取りは私には難しいんです。会議の際、手書きの議事録を任されると、会議中に書ききることができないので、終わった後に必ずと言っていいほど発言者に話を聞きに行きます。

自分の研究のため、去年自分の脳のMRIを撮ったのですが、右の言語野の海馬周辺がかなり損傷を受けていたのに対し左はそうでもなかったので、私は文字を言語としてではなく絵や映像のようなものとして捉えているのではないかと仮説を立てています。

おとなLDラボ_Ten:

そういった困りごとに対して、工夫していることや使っているツールはありますか?

Sleepさん:

例えば、英語の授業で板書をしていたら授業が終わってしまうので、筆記体を覚えてスピードを上げて乗り越えました。あとは、ひたすらメモを取るスピードを速める練習をしたり、内容を簡略化して書くようにしてきましたね。英語以外の文字の場合は早く書くために「崩し字」のようなものを覚えようとしましたが上手く書けませんでした。

黒板を写すだけで終わった授業、点数に揺れた学生時代

おとなLDラボ_Ten:

幼少期や学生時代についてお聞かせください。学校生活でどんな困りごとがありましたか?

Sleepさん:

授業中に板書をしていると、黒板を写すだけで授業が終わってしまうことがよくありました。中高生の頃は記述式の問題が苦手で、答えがわかっていても書ききれないことがありました。大学に入ってからは PC を使ってレポートを書けたので、比較的対応できるようになったのですが。

私は、側頭葉損傷による近時記憶障害なので、なるべくテストの範囲は事前にまとめて何度も読み込むようにするなどの工夫をしていました。

※近時記憶障害とは、新しく体験した出来事を覚えられずすぐに忘れてしまう状態で、側頭葉損傷によってよく生じます。

おとなLDラボ_Ten:

家族や周囲との関わりで印象に残っているエピソードはありますか?

Sleepさん:

高校時代はテスト範囲をまとめて何度も読み込むことで、普段は80〜90点取れていました。でも、自分に好意を持った男子に(読んで)記憶するのを邪魔されたことで、70〜80点に下がったことがあります。

また、専門学校の担任には障害を信じてもらえず、「嘘つき」扱いをされたこともあります。別の先生が担当する同じ科目では6割以上取れていたのに、その担任のテストでは30〜40点台と半分以下の点数になってしまったこともありました。

さらに、国家試験の予備校で「苦手分野を極める勉強法」を提案され試したら、模試の点数がガタ落ちしたという経験もあります。

自分なりの勉強法で誰にも邪魔されずに「読み込んで覚える」ことが自分にはあっていると思います。

おとなLDラボ_Ten:

当時はご自身の特性をどのように捉えていましたか?

Sleepさん:

もともと1〜2回教科書を読めば100点を取れるタイプだったので、「工夫すればなんとかなる」と思っていました。大学時代は「自分は人と覚え方が違う」と理解しながら、資格を取って最低限生きていけるようにと考えていました。友人には「6割取れれば単位はもらえるから大丈夫」とよく言っていました。

おとなLDラボ_Ten:

高校卒業後、現在の進路(小学校の教師)を選んだ理由やきっかけを教えてください

Sleepさん:

元々、勉強は好きでしたし、事故による高次脳機能障害により、つまづくポイントやその乗り越え方が経験上わかったので、それを同じような子どもたちに伝えたいと思ったのがきっかけです。

おとなLDラボ_Ten:

高次機能障害による困りごとを意識してから、進学や就職で悩んだことはありましたか?

Sleepさん:

はい。一般入試は不安だったので AO 入試を選びました。部活や資格取得にも力を入れました。相貌失認も多少あるので、複数クラスを担当する際は自分の障害を伝えてトラブルを未然に防ぐようにしています。一時期、このまま教師を続けていいのか悩んだこともありますが。

おとなLDラボ_Ten:

悩んだ結果、やっぱり続けようと思ったきっかけは?

Sleepさん:

やっぱり子どもが可愛いことと、仕事にやりがいがあること。それから、私でなければ気づけないことがあるということです。私は失書や記憶障害を持ったことにより、自分の興味関心の深い分野と関連付けて学習を効果的にしましたが、同じように授業や事前テストを工夫することにより、子どもの学習効果を高めることができました。このことを考えると、やっぱり自分にはこの道を続けることが大切だという結論に至りました。

※相貌失認(そうぼうしつにん)

脳の機能障害により、人の顔を認識する能力が失われる状態を指す。親しい人の顔であっても誰だか識別できなかったり、表情の識別ができなかったりする症状が現れることがある。

※失書(しっしょ)

書字(文字を書くこと)が困難になる書字障害の一種で、脳の病変や病気、特に失語症や失読症などによって引き起こされる。純粋失書、失読失書、失語性失書、失行性失書など、原因や症状の出方によって複数の種類に分けられる。

子どもたちの成長が、私の喜びになる、現在の仕事とやりがい

おとなLDラボ_Ten:

では、改めて、現在の仕事場でのお話を聞かせていただけますか?現在のお仕事で、やりがいや楽しいと感じることはどんなことでしょう?

Sleepさん:

子どもが最初はできなかったことができるようになったり、学習を通じて成長していく姿を見るのが楽しいですね。

おとなLDラボ_Ten:

困っていることや、その困りごとに対して工夫していることやツールはありますか?

Sleepさん:

子供が共通の認識を得られているか?がとても心配なので、説明するときにはイラストや写真を取り入れ、できるだけ分かりやすくしています。そして、理解が共有できているか、その都度確認するようにしています。

おとなLDラボ_Ten:

配慮を求めるときの難しさや、助けられた経験はありますか?

Sleepさん:

努力すればテストで6割以上は取れるし、口頭なら答えられるので、障害の説明をしても信じてもらえず配慮を得られないことがありました。ただ、障害が知られてからは記述式ではなく択一式にしてくれる先生もいて、その点はとても有難かったと思っています。

おとなLDラボ_Ten:

ご自身の特性を周囲に伝えるとき、どのように説明していますか?

Sleepさん:

「書くのが遅い」「声を聞けばわかるけど顔が分からないことがある」と伝えています。子どもには「事故で頭を打ってから名前が分からなくなることがあるから、間違えたらごめんね」と説明しています。

おとなLDラボ_Ten:

家族や友人とのコミュニケーションで意識していることはありますか?

Sleepさん:

約束の際は必ず最後にメモを取り、確認しています。

おとなLDラボ_Ten:

買い物や銀行・病院などの手続きで困ることはありますか?その時どう工夫されていますか?

Sleepさん:

文字を書くことについては特に問題はありませんが、買ったものや薬を忘れてしまうことがあります。

おとなLDラボ_Ten:

味や余暇(旅行、映画など)での困りごとや便利だった工夫があれば教えてください。

Sleepさん:

最近はタッチパネルで済むことが増えて助かっています。ただ、注意書きを見落として決済やチケット取得に失敗することはあります。地図では方向と逆に進んでしまうことが多いので、Google Map が便利ですね。

おとなLDラボ_Ten:

Goole Mapは例えばどんな点が便利ですか?

Sleepさん:

ナビ情報で、自分がどちらに進んでいるか分かる という点です。私は自分に麻痺があるので、麻痺してる側が左という認識でいるため左右失認があるかどうかは分かりません。ただ、地図を正確に読むのが苦手で地図だけを手に旅すると高確率で逆方向に進みます。その点、Googleマップは自分がどちらの方向に進んでいるかの位置情報を知らせてくれるので大変ありがたいです。

理解してくれる人との出会い、未来へ踏み出す一歩

おとなLDラボ_Ten:

これまでに「理解してくれた」と感じた人との出会いについて教えてください。

Sleepさん:

高校や大学で、きょうだいに障害を持つ子がいたり、色々と家庭に事情のある子達がいたりしました。そのコミュニティで培った縁は今も続いていて、時々会ったり連絡を取り合っています。

おとなLDラボ_Ten:

では、今後、同じような立場の人とつながりたいと思いますか?

Sleepさん:

はい、思います。

おとなLDラボ_Ten:

どんな形でのつながりが理想ですか?

Sleepさん:

会食、例えばバーでの集まりや、イベントなどでリアルに交流できるのが理想です。

おとなLDラボ_Ten:

おとなLDラボのような取り組みについてはどう思いますか?

Sleepさん:

とても意義のある場だと思います。同じ立場の人と出会い、話せることが大きな支えになると思います。

おとなLDラボ_Ten:

それでは最後に2つ聞かせてください、まず一つは、過去の自分に伝えたいことはありますか?そして、もう一つは、同じような悩みを持つ方へメッセージをお願いしたいと思います。

Sleepさん:私のこれまでを振り返ると周囲に恵まれて、たくさんアドバイスをもらってきたな、と思っているので、特に(伝えることは)ありませんが、その周囲の人とアドバイスを大切にするといい、ということくらいです。

おとなLDラボ_Ten:

では最後に、メッセージをお願いします。

Sleepさん:

行動しなければ状況は変わりません。まずは有識者に相談してみてください。そこから一歩、必ず道が開けると思います。

おとなLDラボ_Ten:

貴重なお話をいただき、ありがとうございました。

本記事は、朝日新聞厚生文化事業団による「『発達障がい』とともに生きる豊かな地域生活応援助成2025」を受けて実施したインタビューをもとに作成しました。