“文字を意味にできない”から見えた世界 ― LD当事者・大学生ももさんの体験談

LD・注意欠如・多動症(ADHD)・自閉スペクトラム症(ASD)の診断を受け、長年の浪人の末に念願の大学に合格し、現在は数学科で学んでいる「もも」さんに、お話を伺いました。

読めるけど意味がわからない 読めない困りごととは

おとなLDラボ_Ten:

今回は、LD当事者で大学生の「もも」さんに、ご自身のこれまでの体験などをお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

ももさん:

よろしくお願いします。私は今、20代で大学一年生として大学で学んでいます。なかなか大学受験を突破できず、今年度5浪の末についに大学に合格し、現在は数学科に通っています。半年ほど前に、LDとADHD、ASDの診断を受けました。

大学受験が本当に大変だったんです。その時は自分がLDとは知らないまま、なかなか合格できない状況が続いていて、ずっと勉強しているのにあまりにも成績が伸びないので、検査をしてもらったところ、LDだということがわかりました。

IQは高い方で、LDの診断と同時に主治医よりギフテッドを指摘されました。メンサにも入っています。LD特有のさまざまな困りごとがあり、結局は社会人入試で入学しました。社会人入試はテキストでの試験がなく、面接がメインでした。

※メンサ(Mensa)

全人口の上位2%に入る知能指数(IQ)を持つ人々が入会できる、国際的な非営利団体。1946年にイギリスで創設され、現在では世界100ヶ国以上、12万人以上の会員を持つ高IQ団体で、日本にはJAPAN MENSAという支部がある。

Ten:

受験の時に文字の読みづらさがあり、LDかもしれないということで病院を受診されたんですね。読みに難しさがあったということですが、具体的にはどのようにして気がついたんですか?

ももさん:

私は書くのは大丈夫で、それまでは書道なども習っていました。むしろ「書く」ほうに全く問題がなかったからこそ、早期に気づけなかったのかもしれません。ただ、昔から「読む」ほうは全くダメで、読書の時間なども、読んでいるふりをしていました。

「目が滑っちゃうのは、読む量が少ないから読めないのかな?」と思っていたのですが、1日8時間以上予備校で勉強しているのに全く成績が上がらず、5浪目にはさらに勉強量を増やし根詰めて取り組んだにも関わらずダメだったので、「なんか変だな。量を増やせばできるようになることじゃないのかな……」と思うようになりました。

おとなLDラボ_Ten:

なるほど。文字の読みづらさというのは「文字として認識はできているけど

行数が増えていくと読み飛ばしがすごく多くなり、最終的に読みづらくなる」という感じですか?

ももさん:

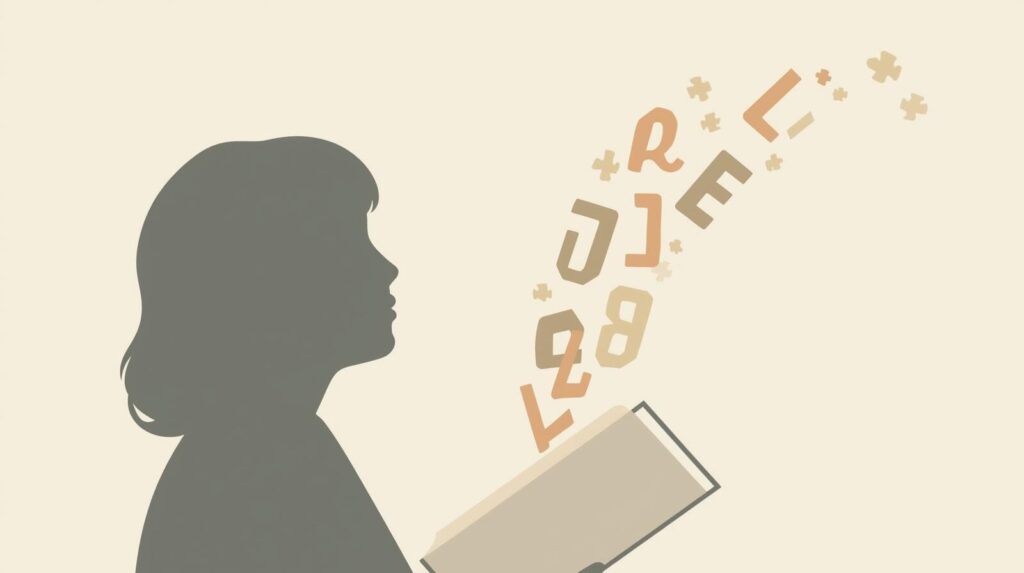

どちらかというと、内容を理解するのがすごく苦手です。

文字は認識できるんですけど意味にできないという感じで。読み上げてもらうと意味が分かるんですけど……。

文字が二重に見えたりということはなくて、ただ、意味にできない。

音読自体はできるんですけど、声に出さないと何のこと言ってるか分からなくて、さらに同じ箇所を何回も読まなくちゃいけなかったりします。文章の量とかにはあまり関係なく、短文でも「読みづらく意味の理解が困難」という困りごとがあります。

おとなLDラボ_Ten:

音読というのは、例えば今ここに書いてある「おとなLDラボ」の「おとな」を自分で声に出して読み上げたらわかるということですか?

ももさん:

そうですね。声に出さないと、「おとな」という文字なのはわかるんですけど、「あれ?『おとな』ってなんだった?」みたいな感じになってしまう。「おとな」って言うと(音で聞くと)「大人だよね」ってわかるんですが。それが、当たり前のことでもわからなくなってしまうんです。明朝体だと若干読みやすいところはあるんですけど。

おとなLDラボ_Ten:

明朝体は読みやすいんですね。

ももさん:

結構「明朝体は読みにくい」という方もいるみたいなんですけど、私はゴシックは攻撃的に感じてしまって。ちょっと圧を感じてしまうので、明朝体の方が読みやすいなと感じます。

もっと上に行けるはず!あきらめず数学科へ

おとなLDラボ_Ten:

幼少期や小学校の時は文字の読みづらさや、本の読みなどはどうでしたか?

ももさん:

小学校時代は特に問題はなかったですね。いじめられることも無く、むしろ、友達は多い方で、学級委員などをするタイプでした。

IQが高かったので、論理で補ったり、行間を読む、雰囲気を感じ取る、など他の能力でカバーすることで、なんだかんだやってこれたことがLDに気づけなかったひとつの要因としてあると思います。

小学校はわりとカッチリ、いろいろなことをみんなでやるみたいな風潮だったので、すごい困ったかといわれると困ってはなかったんです。音読するとわかるので……小学生の頃ってよく先生と一緒に読むじゃないですか。

だから「今、何の話してたっけ?」みたいなことにはならなかったんですけど、宿題とかは自分で声に出して読んで、やっとわかる状態でしたね。あと読書の時間は、完全に読んでるふりでした。

中学は問題なかったんですけど、高校に入って当てられる授業になったら、かなり厳しかったですね。しんどかったな。 当てられて、どこを読んでいるのかがわからないと、すごく恥をかく感じになるので……。

もう何を聞かれてるか分からないとか、みんながどの部分を読んでるか分からない。みんなで一緒に読むことがなくなって、扱う文章も長くなってくるので、各自で解説するみたいな感じになってくると、難しくて。

「今、何の話ですか?」みたいな感じになってしまったりとか、話しづらかったりとか、「何やってるの?」「何も聞いてないよね」っていう雰囲気になったりして、高校は結構キツかったなと思いますね。

おとなLDラボ_Ten:

学校での試験や入試の時はどうされていたんですか?

ももさん:

私は中学受験で入っていて、中高は内部進学なので、そんなに困り事はなかったんですけど、でも、模試とか外部の試験を受けると、結構散々な結果になったりしていました。

また成績が安定しませんでした。読めたときはよくできたりする場合もあるので。でも、外部試験の成績はずっと低いままでした。なぜ自分ができないのか、よくわかってなかったので、「いつかできるはずだ!」っていう謎の自信でうやむやにしてきた感じですね。

おとなLDラボ_Ten:

浪人中には夜間の専門学校にも行かれたとのことですが、その時はあまり困りごとは感じなかったんですか?

ももさん:

建築だったので、模型を作ったり図面を描いたりで、筆記の試験はあまりできないんですけど、最終的な図面や模型の内容が最も重視されていたので、テキストベースのものも少なめで、問題なく通えていました。私はWAISでも図形操作が得意で、これはLDということも関係しているんだと思います。

実は別の大学にも一回入ってダブルスクールをしていたんですけど、大学のほうをすぐに辞めてしまって・・結果として専門学校だけになりました。もともと、成績が悪く、とにかく筆記試験で入れるところに入ったという状況だったので、入学してからの雰囲気があまり自分と合わないなと感じていたこともあり……。

「もっと上に行けるはずだ」と思ってそこからずっと浪人したんですけど、やっぱり成績がずっと上がらないので悩んでいました。

おとなLDラボ_谷村:

高校時代などで、勉強の教科や科目ごとの成績の差は大きかったですか?

ももさん:

基本的には数学の方ができて、英語が壊滅的でした。英語は英会話に通っていて少し喋れたりもするんですけど、読みだと全くできない。

なので、リスニングの方が筆記の倍ぐらい点が取れるのに、ライティングは(リスニングの)半分ぐらいになっちゃう。全体の問題文の半分以下しか読めない状況で。長文なんて最後まで読んだのに、結局何の話だかわからなかった…みたいな状態になっていましたね(笑)。

あと国語は低いものの安定はしてたかな……やはり数学は多少は良かったです。でも、数学でも問題文自体が読めず、与えられた状況がよくわからないと、そこで終了という感じでした。

おとなLDラボ_谷村:

それがLDが原因だというのは、高校生の時は気づかなかった?

ももさん:

そうですね。全く。そういうものがあるっていうこと自体、知らなかったので。

おとなLDラボ_谷村:

周りの友達ともそういう話にはあまりならなかった?

ももさん:

全くならなかったですね。

やはり、ライバル感もあったのでちょっと言いづらい感じはありましたね。

やっとたどりついた「LD」の診断

おとなLDラボ_Ten:

何がきっかけで自分がLDかもしれないと気づき、さらにそこからどのように診断に至ったのか、もう少し詳しく教えてください。

ももさん:

最初は自分で結構調べたんですけど、診てもらえる病院もなくて。結局3つ目の病院で診断が下りたんです。

最初の病院では、絵を描くテストだけで「絵を描けたので大丈夫!」って言われて。「遠近感があれば大丈夫です」みたいな感じで言われたんです。ホームページにはLDって書いてあったんですけど、LDの人は診たことないらしくて。

病院を探す際も、そもそもホームページの内容も読めないので、苦労しましたね。親とも一緒に調べて、次の病院に行きました。でもそこも「LDって何ですか?」みたいな感じのところで……。「LD」と書いてはあったんですけど、小学生くらいの子が対象だったり、「LDは書けない人」のイメージが強くて「普通に書けているし、大丈夫」と言われたんです。通っていた高校は内部進学で入りましたが、その学校が進学校であったことも影響していたと思います。この学校に通っているのに学習障害なわけがないって。「それよりも、どちらかというとADHDの方が強いから、そっちのテストを受けなさい」って言われて。テストを受けたら診断はおりたんですけど、ADHDの治療をものすごく勧められて。私自身、そういう特性はもともとあるかなと思っていましたし、その点に関しては特に困っていなかったんです。

LDにすごく困ってたので「LDの治療をしたい」と伝えたんですけど、「あんまり実績もないのでわからない」みたいなことを言われてしまって。

ここで診てもらっても、ADHDの薬が出続けるだけだなと思って病院を変えました。

3番目の先生はLD当事者を何十人も見ている方だったので、やっとたどり着いたと思いました。検査自体は前に受けたものを見せて、もう一回くらい診察があって、すぐ診断が下りました。

おとなLDラボ_Ten:

大学の話に戻るんですけど、大学では、何かしらの配慮を受けたり、サポートを利用したりされていますか?

ももさん:

配慮は受けてます。診断が下りているので、テストの別室受験とか延長などを受けています。皆さんもそうだと思うんですが、やっぱり読み上げると読み上げに集中しちゃうじゃないですか。音読に問題はないとはいえ、労力は一人よりかかっているし、自分で音読したものを録音してそれを聞けば(理解できる)みたいな世界なんですよね。

難解な文章とかだとより、「読んでるだけ」「読み上げてるだけ」になってしまうので、読み上げアプリは常に使っています。iPhoneで読み上げをするんですけど、すぐ使えるように壁紙から起動できるようにしています。

ただ、今困っているのが私、数学科に行っているので数学記号を使うんですけど、読み上げ機能が数学記号を読めないんですよ…。

それが本当に困っていて…、例えば「Σ(シグマ)」を読めなかったり、Xの二乗とかも読めないんですよ。絶対値の区別ができないアプリもあります。それに、数式内の大かっこ、中かっこなどは口頭で言われてもイメージしづらいんです。

まだ読み上げ機能の性能が追いついてないので、今は秘書の方にお願いして、テキストや図表の写真を撮って送って、録音音源を送ってもらっています。

おとなLDラボ_Ten:

映画俳優のトム・クルーズも台本をそういう風にして読み上げたりしてるらしいですよね。

ももさん:

海外だとそういう方はいると聞くんですけど、実際会ったことがないので、みんなどうしてるんだろうって思ってます。

おとなLDラボ_谷村:

今までご自身と同じようなLD持ってらっしゃる方に会ったことはないということですか?

ももさん:

はい、ないです。

おとなLDラボ_谷村:

確かに数式の読み上げ…開発されても良さそうですけどね。ももさんが開発されたらいいんじゃないですか?来月から立ち上げの事業にも関連しそうです!

ももさん:

そうですね!補聴器の技術の逆のようなイメージでできそうな気もしているんですが・・将来的にはそういったデバイスの開発も行いたいという想いはあります。実際に失読症の人向けの製品もありますよね。

おとなLDラボ_Ten:

それこそ今は、ChatGPTとかいろいろなAIアプリなども生まれていますが、試されたことはありますか?

ももさん:

試しています。日本語だと結構読み上げもしっかりやってくれるし、あと私、ワーキングメモリーがすごい少ないんですよ。処理速度が高くて、それに対してのワーキングメモリーがすごい小さいので、自分で自分のスピードに追いつけない状態なんです。なので要約はすごく助かる。Apple IntelligenceやChatGPTで長い文章を要約してもらって、それを読み上げて聞いて、そこから自分自身で読むなり音読するなりすると、だいぶ楽になります。

おとなLDラボ_Ten:

僕は小学校3年生の頃に自分のLDの困り事に気づいたタイプなんですけど、ももさんの困りごと度合いというものは、成長とともにどのように変化してきたんでしょうか?

ももさん:

高校の時の大学受験で、めちゃくちゃ困っていましたね。今も困ってはいるんですけど、小学校ぐらいの時はそんなにだった(困っていなかった)と思います。

読書に対する恐怖心みたいなのがあるんですけど、ずっと読書してるわけじゃないし

外で遊んだりもするから、その頃はすべてが机の前の生活なわけじゃない。でも、高校生ぐらいになると結構な時間、勉強のために本を読んだり、契約書読んだり、そういうものも含めていろいろ読んだりする機会が増えるので、それで困りごとが増えました。

おとなLDラボ_Ten:

読み物がどんどん増えていけば増えていくにつれて、困りごとをより感じるようになっていったんですね。

おとなLDラボ_谷村:

そんな時、ご家族はどんな反応や対応をされていましたか?

ももさん:

前向きに「やればできるよ!」と言ってくれていました。

あんまり「LDだからこうしていこう」っていうよりは、「どうやったらできるようになるか」を両親はすごく考えていて。

速読教室に申し込んでくれて「行ってみたらいいんじゃない?」とか「もっと本をいっぱい読んだらできるようになるさ!」とそういう方向で、「できないから諦めよう」とか「できないから違う道に行こう」という感じではなくて「LDだとしても人一倍やればできる」とか「いろんなやり方で、きっとできるようになる」という感じでした。

文字は認識できるけど、意味がゲシュタルト崩壊する

おとなLDラボ_Ten:

次はお仕事についてお聞きしていきたいんですけど、今自営業をされているということですがその前はアルバイトなどお仕事に就かれたことはありますか?

ももさん:

個人的に家庭教師みたいなことはしていました。

おとなLDラボ_Ten:

ご自身の読みづらさがお仕事上での困りごとにつながったことはありましたか?

ももさん:

小学生の生徒さんの場合は、「一緒に読もう!」って一緒に読んでもらえば(自分も)わかるので、大丈夫でしたね。ただ、やはり最初は勉強を教えるときに「自分も問題がわからなかったらどうしよう」って思いました。でも読んでもらえば、わかる。「やってみよう!」ってやってみたら、意外とちゃんと出来ました。

おとなLDラボ_Ten:

いいですね!まずは問題を一緒に読もうっていうのが、自分もわかるし相手もわかりますよね。

ももさん:

そうですね。でもやっぱり個別指導でお金をもらっている場合、LDというのは、ちょっと言いづらいじゃないですか。やっぱり親御さん方からしても、「学習障害の人に勉強を習ってるの?」みたいな感じになると思うので、それは言っていません。

ただ、言わない分、わからない時にも自分で対処しないといけないっていうところが…例えば、「ちょっと読み上げアプリ使うね!」みたいなのができないのは大変ですね。

おとなLDラボ_Ten:

ご自身の今の困り事を、他の周りの人に伝えたりすることはありますか?

ももさん:

今までは本当になかったんですが、診断が下りてからは配慮を受けているので、「実は私、LDなんだよね」と伝えることが増えたんですけど……でもここ2、3年ですね。高校の友達にも言っていないし、親族の中でも近い人にしか伝えていないです。

おとなLDラボ_Ten:

やっぱりちょっと抵抗がある?

ももさん:

そうですね、見た目からは分からないから「言わなくてもいいなら言わない」スタンスを持っているんですけど、言うのがすごく嫌だとかではないんです。

ただ伝えると「大丈夫?」みたいに心配されたりとかもちょっと相手に気を遣わせてしまって悪いなぁというか、言わなくてもいいなら言わないでいいかなと思っています。

おとなLDラボ_Ten:

普段の生活の中で、例えば窓口での手続きとか買い物とか、いろんな生活の場面があると思うんですけど、その生活の中での困りごとや人に対しての工夫をしていることがあれば教えてください。

ももさん:

カフェなどで頼むときは一番上のメニューを頼むことにしてます(笑)。だいたい一番上がコーヒーなんですよね、経験的に。

友達と一緒の時は聞くこともありますし、誰もいなければ、店員さんに「おすすめはどれですか?」って聞いたりもします。

おとなLDラボ_谷村:

文章に限らず、コーヒーや紅茶などの短い単語も認識が難しいんですね。

ももさん:

私は結構そうです。あまり長さには関係なく、ゲシュタルト崩壊の意味バージョンみたいな感じが起きているんです。

おとなLDラボ_Ten:

商品のイメージ画像が貼ってあったら、その画像で「この商品ください」という方法もできますよね。

ももさん:

やります!その手はよく使います。

画像はすごく助かりますね。お店に入ってる時に食べログとかで検索したりすると出てくるので、それを使ったりもします。

最近よく、アプリで「同意する」とか「許可する」とか表示されるじゃないですか。「cookieを受け入れますか?」とか。ああいうのが全然わからなくて、押すのが怖いときがあります。

おとなLDラボ_Ten:

今回のインタビューの募集フォームに音声読み上げをしている動画があったんですけど、活用されました?

ももさん:

今回は一緒にいる人がいたので普通に読んでもらったのですが、この仕組みはとてもいいなと思いました。

1人だったら使ったと思いますし、使わなくてもそういうことに対してきちんと配慮されていると思えて安心できますよね。

おとなLDラボ_Ten:

ありがとうございます。cookieの同意などがわからなくて困るということですが、スマホを操作していて困ることは結構ありますか?

ももさん:

紙面上のしっかりした文章よりは、ネットのテキストは文も短いし、見やすいデザインになってたりするので、多少良い部分はあるんですけど……。例えば、書体を変えられない場合もあるから、そうすると「わからない」となってしまう。

あとは資格の勉強とかをアプリでやろうとした時に、問題文が「?」になってしまったり、読み上げ機能があるものでも速度がすごい遅いものが多いので、調整できるとうれしいです。

私はもうずっと読み上げで生活してるので多分聞く能力が上がっているんですよ。通常だと2倍くらいまでのものが多いですけど、私は3.5倍とかで聞けちゃうと思う、訓練されてるので(笑)。ただ、私には便利だけど一般のニーズはないですよね(笑)。

おとなLDラボ_Ten:

今まで話していただいた中で読み上げ機能はよく使われてると思いますが、それ以外に「こんなツール、こういうサービスとかがあったらもっと自分の生活や仕事とか学びが楽になりそう」というものはありますか?

ももさん:

「読み」以外ですよね…。

ツールではないですが、同じような悩み事を持つ人と会ってみたいという希望はあります。

あと絵本のオーディオブックみたいなのが増えたらいいな。オーディオブックって実際はそんなに便利じゃなかったりするから…。私は、長編のオーディオブックだと集中力が続かないので、絵本の読み上げを練習用に使ったりしています。絵本で訓練していっぱい読めるようになっていけたらいいなと。

そもそも、読書してきてないんですよね。精神レベルにあった文章が読めない。そこの抜けてしまっているところを取り返す訓練としてのオーディオブックのようなものがあるといいですよね。

トレーニングできるような場所というか……これまで苦手な部分を避けてきていることが多いと思うんですよ。だから訓練所みたいなところがあったらいいなと思います。

おとなLDラボ_Ten:

ありがとうございます。

今まで出会った人の中で、自分自身の特性をうまく理解してくれるとか、伸ばしてくれるようなサポートをしてくれたりした人はいますか?

ももさん:

やはり、両親が特にとても真剣に考えてくれています。

おとなLDラボ_Ten:

先ほど、同じようなLDの人とつながりたいとおっしゃっていたんですけど、ちょうどおとなLDラボでは今、「大人のLDコミュニティ」を開催しています。おとなLDラボのコミュニティではオープンチャットを使ったコミュニティと月一のオンライン交流会があります。ももさんとしては、同じような悩みを持つ人とどうつながって、どういう話ができたらうれしいと思いますか?

※大人のLDコミュニティについて

https://note.com/otona_ld/n/n4c2ea08605bf

ももさん:

実際に会えたらすごくうれしいですね。オンラインでも十分嬉しいのですが、実際に会えるともっと交流できると思います。

それぞれ悩みが違うと思うので、どんなふうに対策や対応しているのか、自分の参考になるかもしれないと思うのでぜひ聞いてみたいです。

あと、精神的にも「読めない」って結構、みじめな気持ちになったりするから、そういう意味でも会って話せたらうれしいと思いますね。

おとなLDラボ_Ten:

ありがとうございます。最後にももさんと同じ悩みや、困りごとを持っている方に向けてメッセージを一言お願いします。

ももさん:

読みにこだわらず、がんばるといろんな道が開けると思います。

読めない人は意外といるということなんで、自信を持って自分を高めていくと報われるかなと思います!

おとなLDラボ_谷村:

ももさんは、大学受験の時にLDに気づかれたということなんですけど、過去の自分に向けて、こうしておけばよかったとか、送りたいメッセージなどはありますか?

ももさん:

もう少し早く、LDに気がつけたら良かったかなとは思います。

病院に行くかとかいろいろ迷ってしまうと思う。でも、そこが全てではないというか…視野を広くもって、いろんな可能性を早めに考えておくと、もうちょっと良い結果になるよ!ということを過去の自分には、すごく言いたいですね。

おとなLDラボ_Ten:

今回は、インタビューにご協力いただきありがとうございました!

本記事は、朝日新聞厚生文化事業団による「『発達障がい』とともに生きる豊かな地域生活応援助成2025」を受けて実施したインタビューをもとに作成しました。