LDだからこそ子どもに寄り添える先生に ー とっしーさんの体験談

ディスグラフィアという「書き」に特化した学習障害(LD)を持つ、とっしーさん。「努力不足」と言われ続けてきたとっしーさんの歩みは、同じような困りごとを抱える子どもたちを理解し、支援できる先生になるための大切な力になっています。今回のインタビューでは、とっしーさんがどのように困難と向き合い、教員を志すようになったのか、その思いや経験を伺っていきます。

頭の中を「書くこと」で表現できないディスグラフィアとは

とっしーさん:

とっしーと申します。現在24歳で、特別支援教育支援員と特別支援学校の先生になるための勉強をしながら大学院に通っています。よろしくお願いします。

おとなLDラボ_中井:

24歳ということは一度教員免許を取り、そこから特別支援学校の先生の免許も取ろうとがんばっていらっしゃるということですか?

とっしーさん:

そうですね。もともとは社会科で学部を卒業し、その後、特別支援教育に興味を持って大学院に進みました。

将来的には、中学校の通級・支援級で学習障害や言語障害の支援をやっていきたいと考えています。

おとなLDラボ_中井:

それでは、とっしーさんのLDの特性を教えてください。

とっしーさん:

私は書字障害で、ディスグラフィアという特性があります。診断名で言うと限局性学習障害の書字と音読です。音読も診断の中に含まれてはいます。

※ディスグラフィア

学習障害の一種で、文字が歪む・誤字脱字が多い・書く速度が遅いなど「書くこと」に困難が現れる特性を指す。

おとなLDラボ_中井:

ディスグラフィアは、例えば漢字や、ひらがなが書けない、英語が書けないなどいろんな種類があると思いますが、とっしーさんの場合どんな書きにくさがありますか?

とっしーさん:

文字の種類関係なく単純に書くのが非常に苦手です。診断が出る前は、原因はDCD的な傾向なのかなと思ってはいたんですが、診断後はDCDではなく、「本当に『書き』に特化した学習障害だね」という話になりました。

※DCD(発達性協調運動障害)とは

脳の「協調」機能や中枢神経系の機能障害により、運動や動作がぎこちなくなったり、姿勢が乱れたりして日常生活に支障をきたす発達障害。「協調」とは、さまざまな情報を統合し、本人の運動の意図や計画に基づいて調整しながら動作を行い、その結果を反映して体の動きを微調整する脳の一連の機能のこと。

おとなLDラボ_中井:

なるほど。例えば、漢字が頭には思い浮かぶけど書けないとか、そもそも文字自体を書くことが難しいのか。とっしーさんの中で困るのはどんなところですか?

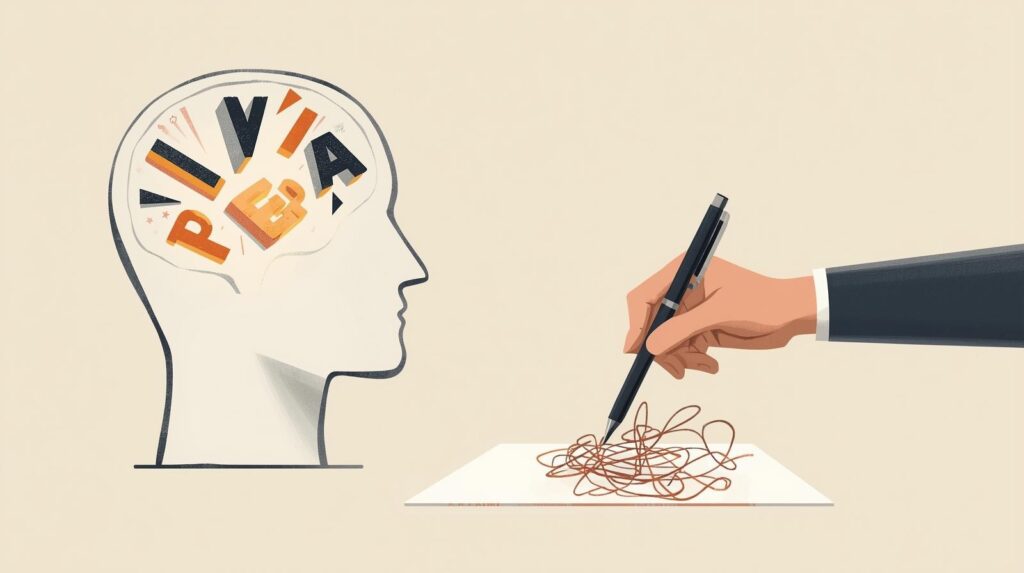

キャプション:字の認識はできるがそれを手で表現するのが困難だと話すとっしーさん

本当に「手」で表現できない…頭にあっても表現できないという点で、字だけじゃなく絵を描くことも非常に苦手です。

おとなLDラボ_中井:

DCD的な困難さだと思っていたというのは、書くのとは別に運動的な困りごとがあったんでしょうか?

例えば僕だと手に麻痺があるので、もともと書くのが苦手。さらに書字障害があるので、ダブルで難しいという側面があるんですが、とっしーさんもそういう手を動かすのが難しいというような運動面での困難さがあったんでしょうか?

とっしーさん:

単純に自分の中ではそう思っていたんですけど、周りからしたら意外とそうでもないのかもしれませんが、いわゆる運動センスが比較的ないので…。ちょっとやってすぐできたみたいなものは何もないけど、いろんな種目に挑戦して苦手なりに楽しんでたと思います。

お医者さんにそう話すと「本当にDCDの人は楽しむことすらできないから、絶対違うよ」っていう話になりました。

おとなLDラボ_中井:

運動が難しいという部分がDCD的な困り感なんじゃないかと、とっしーさん自身が思われていたと。

とっしーさん:

本当に手で表現することだけが苦手で困ってたので、いわゆる他の…中井さんのような、イメージするのが難しいとか、そもそもディスレクシア的に読みの認知能力がそもそも足りてないから書けないというわけではないので、DCDが原因なのかなって思ってたんです。

おとなLDラボ_谷村:

そのお医者さんにその時点でDCDでなく、LDだと診断されたのですか?

とっしーさん:

「LDかもしれないから検査をしたい、相談したい」と精神科にかかったんだけど、自分の中で 困りごととして、「もしかしたらLDはなくて、DCDだけなのかもしれない」と思っていたんです。でも、「この傾向はDCDではないから、LDの方でちゃんと検査をしましょうね」と言われました。

当時から教育学的に学習障害や関連知識を持っていたので、自分ではどちらかわからなくなってしまったんです。

おとなLDラボ_中井:

先ほど聞いていて非常に興味深かったのが音読が苦手ということで、読みの困りごともあるのかなと思ったんですが、読むのは大丈夫だけど音読が苦手という感じですか?

とっしーさん:

音読に対しては決して得意ではないけど、それが苦手だから困ったことはなくて。ただ単純に「音読が遅いよね」「少し他の人に比べて、つっかえるところが多いよね」というぐらいだったんです。でも、診断にまで影響されるぐらい「苦手」って検査で出たんだと思いながら…。

おとなLDラボ_中井:

特に読むことに困難さはないけどそれを読み上げようとしたりすると遅くなったり、そもそも文章が理解できなかったりするんですか?

とっしーさん:

音読するときに速度が落ちたり、つっかえるのが多くて、その数も増えているんだろうなという感じです。

「努力不足じゃないよ 特性だよ」 安心した教授の言葉

おとなLDラボ_中井:

引き続き幼少期のお話も伺っていけたらなと思うんですが、そもそもとっしーさんが、ご自身がLDかもしれないと認識されたきっかけを教えていただけますか?

とっしーさん:

きっかけは昨年、特別支援教育を勉強しはじめたときに、大学の教授から指摘されたことです。期末テストでペーパー試験を受けたときに、その回答を見た先生から「もしかしたら学習障害かもしれないから、病院で観てもらった方がいいよ」って言われて。それまでは学習障害かもしれないというのは、ちゃんと認識していませんでした。

それまでも、ずっと書字が苦手ではあったんですけど、よくあるパターンで「努力不足」と言われるのが、小中高とずっと続いていました。やっと「努力不足じゃないよ、特性だよ」「その可能性が高いよ」と、まずは教育学の先生から話していただいて、そこでやっと気づけました。

おとなLDラボ_中井:

教育学部に行くまでは努力不足だと思っていたけど、大人になってLDだと気づいて、診断を受けに行ったということですね。

もう少し、幼少期について伺っていきたいのですが、学校の生活でのご経験などをお聞きしたいです。小学校の時は、どんなお子さんでしたか?

とっしーさん:

幼少期は真面目で、小学校の時は近所の1つ上のお兄ちゃんたちにすごい可愛がってもらって、小学校生活を送ってました。真面目すぎるがゆえに若干いじめられてた時期はありますけど…。

単純に字を書くのは苦手で、「きれいに書きましょう」とか「なぞる練習」は、なかなかうまくいかないというのはずっとありました。それこそ、「中学、高校上がった時に苦労するから、今のうち直しときなさいよ」ってずっと言われながらも直らず…。だけどうまくできなくて、そこがストレスでしたね。「努力不足だ」という思いが、自分の中でその時からあったと思います。

その理由の一つが小学校低学年の頃、構音障害があって「ことばの教室」に通ってたんです。その通っている時間、所属するクラスではちょうど硬筆書写の時間が充てられてたので、小学校1-2年生のころの硬筆書写は、ほぼ履修できてない状態だったんです。

だから「字を書く練習をする時間が、周りの人よりも短かったのが影響してるのかな」ってずっと思い続けながら小中高と過ごしてました。

※構音障害(こうおんしょうがい)

言葉の内容を理解していても、発音に関わる器官やその運動に問題があるため、音を正しく作れず、言葉が不明瞭になったり、話し方が不自然になったりする障害。原因としては、口や舌など発音器官の形態的な異常(器質性構音障害)、脳や神経の病気による運動機能の障害(運動障害性構音障害)、聴覚の問題(聴覚性構音障害)、明らかな原因が認められない場合(機能性構音障害)などがある。

おとなLDラボ_中井:

勉強や宿題などでも困りごとがあったのではと思うんですけど、自分はこうやってなんとか乗り切ってたという工夫などはありますか?

とっしーさん:

特に何もなく、そのままずっとがんばっていました。先生たちにもがんばって(自分の字を)読んでもらっていてそこでどうにかやって来れていたので、工夫も何もありませんでした。

ただただずっと「字を書くのが苦手な子」として、自分も先生も共通認識としてありました。

おとなLDラボ_谷村:

親御さんはそれを一緒に勉強したりとか手伝ってくれたり、逆にあんまり気にされてなかったなど、どんな感じでしたか?

とっしーさん:

あんまり気にしなかったですね。「がんばりなよ、練習しなよ」みたいなことをずっと言い続けてることもなく。たぶん母親なりに僕の性格だったり、そういう能力の子なんだなっていうのをなんとなく認識してくれてたのかな、と思いますね。

おとなLDラボ_中井:

中学校でも、とっしーさんの中では特に変わらず、「字を書くことが苦手だな」と思いながら過ごされていましたか?中学校になって変化とかはありましたか?

とっしーさん:

大きくはありませんでした。ただ、先生が僕の字を読みとれなくて、テストの点数が低くなってしまったり、国語に関しては5観点別評価だったので、国語の中に「書く」があるとどうしても評価が下がってしまって。自分の能力よりも低く点数や評価が出ていることは、多くあったかなと思います。

おとなLDラボ_中井:

そういった、例えば目に見えて通知表が下がってしまったり、周りについていけなくなった時は、とっしーさん自身はどう思われましたか?また周りの家族や先生たちの反応は変わりましたか?

とっしーさん:

大変でしたね。「もししっかり字が書けてたら、全体的に評価が高くなってるのかもな」というのはずっと思いながら…。学校の先生にも「字をもっと練習しなよ」ということをずっと言われ続けていましたね。

僕は高校受験が推薦で、周りのみんなより2ヶ月半くらい早く終わったので、その間にいわゆる大人のペン字講座を2冊くらい…その間でやったかな。でも、うまくいかなくて。

書ければもっと評価が高かったかもしれない

おとなLDラボ_谷村:

教科の中で特に書くことの影響が大きいものと大きくないものの差はありましたか?

とっしーさん:

影響が少ないものはないんですけど…書く内容で評価があがって、良かったのは社会。社会科に関しては読める範囲でいいことを書いてたので、そこで無理やりどうにかなってたのかな。他の教科では実技も含めて、及第点くらいの内容を書いてもうまく読んでもらえなかったり。そっちに労力がかかる分、うまくいいことも書けなかったりする部分もあったと思います。

特に中学高校では、ノート提出の加点配分がどうしても大きい分、そこで評価が上がらず、下がってしまう。その分、テストをがんばって点数とっても評価にうまく結びつかないというのはずっとありました。

数学で証明とかが始まってくると、自分で書いた字も読めない。自分の頭の中の処理が、文字にうまく表現できないので、小学校の時の繰り上がり繰り下がりも、「小さく書く」ことがうまく書けなかったりして苦戦したことがあります。

「書くのがもっと上手ければ、もっと楽だったんだろうな」「もっと評価が高かったんだろうな」とずっと思い続けています。

おとなLDラボ_谷村:

当時、その気持ちをどなたかにお伝えしたりしてましたか?

とっしーさん:

そこはもう諦めてた部分もあって、それで悩んだところで仕方ないっていうのはありました。自分の性格が楽観的な分、「書けたらもっと評価いいのにな」という希望がありながらも、「まあ、しゃあねえな」「いろんな考え方とか練習しても結局うまくいかないな」って、ずっと思ってました。

クラスではみんなに、よくも悪くも知られてましたね。プリントとかで自分の字を他のクラスメートが見てるし、そこで「字が汚い、書けない人」というのは、知られていました。

おとなLDラボ_中井:

先ほど高校受験が早く終わったという話があったと思うんですけど、入試の時、それこそ受験の時などに「こういう部分に特性が影響して困った」とか「こういう配慮を受けました」とかエピソードはありますか?

とっしーさん:

推薦入試は内申と面接だけで、筆記試験を受けなくても良かったんです。公立から私立一本に変えて、自分の評定と調査書と面接だけになって筆記がなくなったという流れで、別にそこに字のことは関係はないです。

むしろ字がもっときれいに書けてたら、もしかしたらもっと評価が高くて、高校の選択肢も広がったのかなっていうのはありますけど。

おとなLDラボ_中井:

推薦も内申点や通知表が影響してくるという話を聞くので、「書けない」ということで、選択肢が減らされてしまう辛さは、確かにありますよね。

高校生活では生活面、学習面などで変わった部分はありましたか?

とっしーさん:

個人的には変わらないんですけど、高校に入るとテストがマークシートの回があったので、そこで若干救われた部分がありました。一方、普通の筆記試験だったら、先生たちがはなから(僕の)テストの回答を読むのを諦めてしまって、そもそも採点の対象外になってしまうようなこともあって。

テストの形式と先生の受け取り方によって、評価が少し下がっているかもしれない教科やテストがあったり、反面その影響がかなり少なくなったテストの種類もあったりしました。

おとなLDラボ_中井:

先ほどイラストを出力するのも難しいみたいな話があったじゃないですか。それはいわゆる模写でも発揮されるのか、例えば自分が書きたい絵をうまく描けないのか、とっしーさんの場合はどんな感じですか?

とっしーさん:

いわゆる複写はもう極めて苦手ですし、想像して書くのも、結局想像したものとうまく合わせられない。

ただ、「なぞる」に関してはかなり苦手ではありましたけど、いわゆる小学校段階で「全然ダメだね」というぐらいではなかったので、良くも悪くも見逃されちゃってたのだろうと思います。

おとなLDラボ_中井:

頭の中のイメージをそのまま描きだすことに困難さがあるのは共通しているんですね。

高校を卒業して大学に入られていらっしゃいますが、大学入試の段階で教育学部を目指されたきっかけや進路選択キャリア選択、入試のお話を聞かせてください。

とっしーさん:

学部時代は教育学部ではなくて、社会がずっと得意だったのに加えて数学も得意だったので、高校時代のキャリア選択としては税理士を目指していました。(そこを目指して)大学受験をしようかと考えていましたが、その中でもマークシート型の試験があると便利だなというのはあったので、そこは意識をして受験しました。

僕の志望する学科や大学はほとんどがマーク試験だけで、一部筆記があったところは避けようかなっていうぐらいでした。

おとなLDラボ_中井:

大学生活を送られていく中での勉強面での困りごとや、逆に大学生になって良かった点はありますか?

とっしーさん:

レポートがパソコンで提出できるようになったのが一番大きいですね。

字が苦手だという点においては、しばらくは大きな問題はありませんでした。コロナ初期の初年度が大学1年生の年で、そこでタイピングができるようになって。休校期間中に練習してすぐ習得できたので、困り感というのは本当になくなってはいました。

おとなLDラボ_中井:

このインタビューでも、「コロナでオンラインの選択肢が増えて助かった」という方もいらっしゃるんですが、とっしーさん的にはいかがですか?

とっしーさん:

確かにありがたかったかなと思いながらも、コロナじゃない学部生活はほとんど知らないので…コロナ以前では、そもそも大学のテストでどこまで筆記が求められていたのかはイメージできないんです。

でも学部生時代は8割以上、筆記がなかったので楽だったなというのはあります。

おとなLDラボ_中井:

先ほど、税理士を目指されてたとお話しされていましたが、それが教育学部、まして特別支援学校の先生になろうと思われたきっかけは?

とっしーさん:

大学受験時に、税理士を養成するコースがある大学に入学できなくて。別の学校で社会科をやろうというところで大学には入ったんです。それでなんとなく「教職取ってみるか」ぐらいのつもりで…「途中でやめればいいしな」と思ったんですが、結局最後まで続けて。

特別支援教育の道に進もうと思ったのは、介護等体験で支援学校に体験に行ったときに「この世界は面白そうだな」と興味を持ち始めたのがきっかけです。

おとなLDラボ_中井:

例えばご自身の特性やご自身の人生の経験が役に立つ面もあったりたんでしょうか?

とっしーさん:

構音障害で「ことばの教室」に通っていたり、あとは小さい頃から母に就労施設のイベントなどに何回か連れてってもらってたりしたので 比較的福祉関連に対して抵抗がなかったのはあるかなとは思います。

LDの診断は早ければ早いほどいい

おとなLDラボ_中井:

診断を受ける前と後でご自身の心境の変化などありましたか?

とっしーさん:

これまでさんざん言われてきた「努力不足だ」っていうのは、違ったんだっていう安心感が一番大きかったかな。

(「書けない」ということを)周りに言うのもためらってしまったり、難しかったんですが、今なら言える。さらに今は大学院生という立場なので、「こういう研究してます」とか、障害のある人たちのための支援という点でも、かなり言えるようになってるので良かったです。

裏を返せば、今まで「自分が努力不足だからできないんだ」と思ってたから、なかなかオープンにできなかったものが、今自分が当事者としてオープンにできるようになったということですね。

おとなLDラボ_谷村:

診断を受けた際の周りの人たちの反応はいかがでしたか?

とっしーさん:

友達はそれまでは いくらかネタにしてたのが「(わかって)良かったね」って言っていました。ちゃんと自分で助けを求めるようになったり、自分で代替手段を提案できるようになったのは安心できるし、共感してもらいました。

両親は特には…、ただ、そうやっていろいろな話を聞けること、一緒に病院で話を聞けることを、 本当にすごい楽しんでいました。

おとなLDラボ_谷村:

楽しんでいらっしゃったんですね!笑

とっしーさん:

はい(笑)。「(原因がわかって)良かった」というのもありましたし、お医者さんからいろんな、認知能力や原因という話をしてるのを聞いて「そういう世界あるんだ」とかっていうのを楽しんでいました。

母はよくも悪くも個性として認めてくれていました。「そういう人たちも他にもたくさんいるんだ」「こういう話とかがあるんだ」ということに関して、楽しく勉強してくれているような印象でした。

知ることが楽しいってこういうことなんだろうなーというのは 親と話していて感じました。

おとなLDラボ_谷村:

もうちょっと早く、そういうタイミングがあればよかったなと思いますか?

とっしーさん:

もちろん。早ければ早いほど良いと思います。いろいろな手段を早く身につけることができるので。そうすると、おそらく中高の成績が 大きく変わった可能性が高いかなと。

学部時代のバイト先で、それが原因で上司からパワハラを受けてたんです。その時に「こういうことなんです」というようなことが話せれば楽だったのだろうなと思います。

おとなLDラボ_谷村:

どんなアルバイトをされてたんですか?

とっしーさん:

スイミングスクールでバイトしてたんですが、日誌とか子どもたちのテストの評価でコメントをするときに、字が汚くてすごい怒られてしまって。でも、 がんばってもできない。「なんでできないんだ、練習する時間さんざんあったよな」みたいなことをずっと言われ続けて、しんどかったですね。

当事者だからこそ、適切な指導や支援に気づけることがある

おとなLDラボ_中井:

今、LDという診断を受けて大学院生として過ごされる中で、「こういうところがすごいいいな」とか、「こういう伝え方をすると配慮を求めやすい」とか、そういう変化はありますか?

とっしーさん:

今、自分で当事者でありながらも支援者となるために勉強しているので、代替手段として配慮を求めるだけでなく、自分から提案するとか、これから関わる子どもたちにとって気づきの一つになるという点では、今の仕事にはかなりアドバンテージになるのかなと考えています。

特に代替手段がかなり柔軟に提案しやすいのはあります。あと、これから支援学校に関わる子たちに対して「ただ苦手だから練習させればいいや」ではない視点で考えることができる。「どこが苦手なんだろう?」単純に見ることが苦手なのか、運動が苦手なのか、 またその間の過程なのかを、自分自身が疑いを持つことができるので、 本当に適切な指導や支援に早く近づけるのではないかというのはあります。

実践経験が不足している分、絶対的にこういう結果が出ましたみたいなのはあまりないんですけど…そういう経験がある分、軽度な子たちにとって、軽度だからこそ気づかれない部分だったり難しい部分に関して、自分の体験を踏まえて話ができるので、心理的ケアにつなげられるのかな というのは感じています。

おとなLDラボ_中井:

自分と同じような困りごとを持った子どもたちを、自分の経験や体験をすべて活かして支援することができるので、とっしーさんは強いな!と話を聞いていて思いました。

おとなLDラボ_谷村:

弱みと思っていたものが、選ぶ環境によって強みになったんですね!

多角的にとらえる視点が支援ツールでは大切

おとなLDラボ_中井:

これまでは学業の話をメインで聞いてきたんですが、少し外れて、例えば行政でのやり取りや友人との余暇活動での関わり、日常の中でLDの特性の困りごとや逆に強みを感じたことはありますか?

とっしーさん:

今のところそういうのはないんですけど…これからすぐ起こりうるのは役所の届け出関係の書類を書くときにどうするのかなということ。一番は近くにいる家族や友人に代筆をお願いしやすいのは感じてますけど、それが役所関係の書類でどこまで対応できるのか。打ち込みなどデータで提出可能なのか…。

普段(手書きの)代替手段として小さいプリンターを持ち歩いているんです。パソコンやスマホで打ち込んですぐ出力できてシールになっているようなものを持ち歩いているんですよ。

キャプション:Phomemoは持ち歩けるほどの小ささでスマホやパソコンの入力情報を簡単に出力できます

引用:Phomemo公式サイト(https://phomemo.com/ja-jp)

Phomemoといいます。商品としては、いわゆる中高の理科の授業などで花の図とか心臓の図などを印刷して、そこに書き込みできるというものなのですが、これに少しメモ書いて貼るだけでだいぶ楽になっていくんです。Bluetoothでつないで 専用のアプリを使って出力できます。

※Phomemo https://phomemo.com/ja-jp

スマートフォンとBluetoothで連携し、インク不要の熱(サーマル)方式で印刷するコンパクトなモバイルプリンター。ラベルやメモ、写真などを手軽に印刷でき、ラベルシール・透明シール・A4サイズなど種類豊富な用紙に対応している。

これは去年、美術科の友達がこれを使って絵画を勉強してるのを見て、「これは使えるな」と思って。これから子ども達と関わる時に、すぐコメントしたりとか連絡書とか書いたりする時に、わざわざA4で紙でパソコンに印刷して、余白大きかったりとか調整が大変だなと思っていたので、このサイズだと簡単に出力できるし、持ち歩けるので今、ちょっとずつ使ってみています。

結構いろいろなシーンで使えて、例えば書類の記入の際に「自分で書くのが苦手なんでこれで出してもいいですか?」って一言添えるだけで、「いいですよ」で終わるので、相手が何かしなきゃいけないということが一気に減るんですよ。

合理的配慮の「合理的」じゃないですけど、向こうに負荷がかからないですし、自分から提案ができる。これは本当に、当事者でありながら支援者の卵としていいなと思います。

おとなLDラボ_中井:

これはすごい!個人的にめちゃくちゃ気になります。ちょっとこれ、僕も買って試してみようと思います。

おとなLDラボ_谷村:

これまでこの商品を他の方に 勧めたり紹介したりとかはありますか?

とっしーさん:

お勧めするまではいきませんが、自分の特性を話す際に「困難さを乗り換えるために、普段これを持ち歩いて使ってます」という話はしてます。

ただ、郵便などで複写式の書類の場合だと使えないので、代筆をお願いすることが現実的に早いのかなと思います。そうなった時に、周りに代筆をお願いできる人がいなかった時にどうしようかというのが、これからの課題だと思います。

おとなLDラボ_中井:

さっきのとっしーさんの話だと、ご家族の方に頼んだりすることが多いということだったんですが、市役所とか郵便局とかの職員の方に頼むと結構やってくださったりするのでおすすめです。基本拒否されたことは僕の経験上ないので、職員さんに頼るのもありかなと。

逆にこんな配慮や「こんなツールがこれから出てくるといいな」と思うことはありますか?

とっしーさん:

僕は手で書いて表現することだけが苦手なので、これで済んでますけど、他のところが苦手な人になってくると、これだけでは足りないだろうと思います。今、音声入力がどんどん増えてますけど、それがどこまでできるのか。役所内や学校の教室とかで音声入力するのをいちいちしゃべらなくちゃいけないですよね。でもしゃべりにくい場面のときにはどう対応できるのかは、これからツールを開発する時に非常に重要な視点だと思います。

おとなLDラボ_中井:

確かに音声ツールって、1対1だとうまくいってますけど2人とかになってくると混合してきたりとかなかなか実用的な面で厳しい部分もあったりしますよね

確かにそういった部分がよりよくなるといいなと思います。とっしーさんが自分のことじゃなくて他の人のことも考えて喋ってらっしゃるのがすごく素敵だなと思いました。

自分の努力不足と思いこまず、さまざまな道を考えてみてほしい

おとなLDラボ_中井:

今までいろいろお話を伺ってきましたが、その中での出会いや印象深い言葉などはありますか?

とっしーさん:

去年大学院に来て、特別支援教育の方に携わらせてもらうことによって、周りの大人とか級友とかも理解があったり理解しようとしてくれる人たちが増えている分、生きやすくなったなというのを感じています。

それと同時に、現場に行くとどこまで代替手段を使い、どこまで練習をするべきなのかということに関しては、これから周りの人たちと話をしながらやっていきたいなと思っています。

おとなLDラボ_中井:

すごく個人的な質問で申し訳ないんですけど、僕も教員を目指している身としてお聞きしたいのですが、特別支援学校を取られようとしているということは、教員免許の方はすでに取得されたと思うんですけど、教育実習はどうでしたか?どんな場面で困ったりしましたか?

とっしーさん:

今、教育実習が2回終わっていて、通常の中学校で1回、去年支援学校でやった時の2回行いました。通常の中学校の時は、まだ自分の特性がはっきりと分かっておらず、単純に自分が苦手で努力不足だと言われてた時代だったので、日誌を書くのも苦労しましたし、学校の板書がなかなかハードでした。

指導教員が「書くの苦手なら無理に書かなくていいよ、パワポベースでいいよ」って言ってはくれたんですけれども、職員室の先生からは「もっと字をきれいに書けるようになった方がいい」というご指摘は何度もいただいたりとかしました。

去年の支援学校では自分が授業をする際は、自分で書いてというよりは、パワポでイラストベースで授業をすすめていたので、何も問題がなかったですね。日誌の方に関してはA4でパソコンで打ち込みを許可していただいていました。

おとなLDラボ_中井:

それでは最後にLDを持っていたり、同じような不安や困りごとを抱えている子どもたちや保護者、関係者の方々にメッセージをお願いします。

キャプション:「努力不足と思い込まず代替手段を考えて欲しい」というとっしーさん

とっしーさん:

「努力不足だ」と言われて、自分でもそう思い込んでるその思い込みを少しずつでも取り払って、どういう練習の仕方やどういう代替手段で自分が生きやすくなるのかを考えてほしいです。周りの大人に相談したり、支援につないでもらえるような関係ができたらもっと一人一人が生きやすく充実して生活を送れるのかなと思います。

おとなLDラボ_中井:

「努力不足ではない」というのは、周りの大人の人たちもそうですし、周りの環境も含めて作っていくっていうことですね

おとなLDラボ_谷村:

先生方が少しでも学習障害についての知識があれば、いろんな可能性が広がったかもしれませんね。

とっしーさんが子どものころと今の時代との変化は感じられますか?また、それはなぜかも合わせてお聞きしたいです。

とっしーさん

自分の考えとしては、今の学校制度・学習システムが「一人一人を大切しよう」という動きがあったり、自分が小学校入るタイミングで特殊教育から特別支援教育に切り替わったタイミングでもあったので、学校の先生たちにも少しずつではありながら特別支援教育について興味を持ったり、研修を受ける機会が増えていってるのはあるかなと思います。

その背景には、もしかしたら少子化で一人一人見ることが物理的にできるようになり始めてたとか、あとは障害の重い子たちも医療技術の進歩によって支援できていれば学べるようになってきているところもあったりするかなと思うんですけれども。

個人を大切にできるようになったという教育学的な文化の視点と、コロナ前後で、ICT機器の技術革新が進んだことによって、代替手段や学習方法が選択肢としてかなり広まり(さまざまなサポートが)実現できるようになってきた。理想論だけでなく実際にできるようになってきたというのは一つ変化としてあるのかなというのは感じています。それがこの10年ぐらいの間で徐々にそしてコロナ禍で一気に変わってきたのではないでしょうか。

おとなLDラボ_中井:

とっしーさんがおっしゃった学校の個別の学びが推奨されるようになってきたという部分もそうですし、僕が個人的に感じるのはやはりコロナの影響が非常に大きかったと思っていて。

オンラインになって在宅でもいいし、筆記かどうかも選択できるようになり、パソコンを使ってよくなったというのがとても大きい。過去にそういった選択肢を「ダメ」と言っていた人たちに「中井くんだけそれやるとずるいでしょ」とか「それ楽でしょ?ずるいじゃん」みたいなことを言われたことがあったんですよ。

ただ、コロナでみんながパソコンを使うことが、ある意味強制的に必要になった世の中になって、みんながオンライン授業を受けて、パソコンでメモを取るのが当たり前になり特別じゃなくなった。

つまり、パソコンによるメリットを皆が平等に享受できるようになったと思うんです。そうなるとパソコンを使うことが選択肢の一つとして公然と認められたわけですから、そこに「ずるい」という感情は沸きにくいですよね。むしろメリットをみんなが共通して体感したと思うんです。それ以降、パソコンを使うことに対する制限が緩くなったと思います。コロナはすごく悲しい一面もありましたけど、見方を変えれば、ある面ではいいきっかけになった出来事だったんじゃないかなって思ってます。

おとなLDラボ_谷村:

私からすれば、先生という人はいろんなことを知ってて、いろんな勉強をして、子どものことも勉強してて、自分たちよりもよく子どもの状態を知っている、いろいろな子どもがいるということを知っているものだって思っていたんですよね。

でも、実際は(これまでは)そうではなく、時代の変化によって、ようやくそういった選択肢を取り入れてもいいんだ、ということに気づかれた先生が増えつつあるということなんですね。そういったことを十分に知りながら先生になろうとされているお2人がすごく頼もしく見えます。ありがとうございます。

おとなLDラボ_中井:

僕もとっしーさんの話を聞いて、教育の先輩としてめちゃくちゃ勇気をいただきました。本日はありがとうございました。

本記事は、朝日新聞厚生文化事業団による「『発達障がい』とともに生きる豊かな地域生活応援助成2025」を受けて実施したインタビューをもとに作成しました。